桐字是什么意思

桐的含义有两种:

1.〔泡(pāo)桐〕落叶乔木,叶大,开白色或紫色花,木材可做琴、船、箱等物。

2.〔梧桐〕见“梧”。

详细含义如下:

1、(形声。从木,同声。本义:木名,也名“荣”)

2、树名 古书中多指梧桐科的梧桐,还有大戟科的油桐,玄参科的泡桐等

桐,荣也。——《说文》

荣,桐木。——《尔雅》。按,与梧同类而异,皮青而泽,荚边缀子如乳者为梧,亦谓之青桐。皮白,材中琴瑟,有华无实者为桐,亦谓之梧桐。

其桐其椅。——《诗·小雅·湛露》

刘伯温李善长认妻是第几集

刘伯温李善长认妻是第二十六集

明朝初期四年,因感思刘百温立过的贡献,明太祖朱元璋命其担任国师。明太祖朱元璋与刘百温微服遇到宰相李善长的非婚生子女张虎强占民妇,刘百温为老人写了状子给了王牌,交代老人到应天府衙击鼓鸣冤。

厅堂上张虎打倒笔录污说是严刑逼供。老百姓陆续跪下指控张虎,罪证下张虎招认客观事实认可是李善长的非婚生子女。 明太祖朱元璋吃到马皇后的饭食使他想到落魄时2个乞丐做的天然珍珠翡翠白玉汤,决策昭告天下寻找亲人。

刘伯温电视剧李善长认妻是第26集。

李善长,字百室,濠州定远人,明朝开国功臣,被朱元璋称为“再世萧何”。李善长虽读书不多但善于调护诸将,因才施用。后随朱元璋四处征战,出生入死,功劳颇多。后拜为右相,恢复制钱、榷淮盐、立茶法,监修了《元史》,进爵韩国公,为六公之首,位极人臣。

刘伯温四大未解之谜

NO.1 烧饼歌 别看这《烧饼歌》名字平平无奇,其实他预测了明朝往后发展的轨迹,总共40多首歌,基本上与之后发生的历史事件完全吻合……

NO.2 金陵塔碑文 这金陵塔碑文其实也蕴含着对未来事件的预测,关乎到后来的几次大战,全部应验。

NO.3 铁冠数 说的是关于刘伯温与铁冠僧人的对话,关于王朝更替要历经二百七十劫。

NO.4 救劫碑文 说的是未来将要发生的种种灾难,也几乎全部应验。

求“蹑”字的解释

1、踩,踏:“张良、陈平~汉王足”。~足。 2、追踪,跟随,轻步行走的样子:追~。~踪。~手~脚。一、动 1、(形声。从足,聂声。本义:踩踏,有意识地踩踏) 2、同本义 [tread] 蹑、蹈也。——《说文》 康子履 魏桓子,蹑其踵。——《战国策·秦策》 张良、 陈平蹑 汉王足。——《史记·淮阴侯列传》 蹑屐登崖。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》 农夫蹑丝履。——宋· 司马光《训俭示康》 足下蹑丝履。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》 3、又 蹑履相逢迎。 4、又如:蹑冻(踏着未融化的冰雪行路);蹑球(踩球);蹑蹬(踩踏石级);蹑级(顺着台阶逐级上下) 5、登 [climb] 世胄蹑高,英俊沉下僚。——左思《咏史》 6、又如:飞空蹑壁;蹑级(逐级提拔);蹑空(旧谓得道成仙之人可腾空而行或停留空中);蹑虚(凌空);蹑云(高耸入云;腾云) 7、穿 [put on] 农夫蹑丝履。——宋· 司马光《训俭示康》 8、又如:蹑屐(拖着木屐;穿着木屐);蹑蹈(穿鞋袜) 9、放轻 [脚步] 悄悄地走。通“捻” [lighten(one’s step)]。如:他蹑脚儿走了;蹑跀(小步;轻步);蹑脚(轻步行走的样子) 10、追随;追赶 [follow] 蹑迹披求。(跟随蛤蟆的踪迹,披开丛草寻求。蹑,追踪,披,拨开。)——《聊斋志异·促织》 明 冯梦龙 《东周列国志》第四十回:“先轸急蹑狐偃之足,谓宛春曰:‘曹、卫罪不至灭亡,寡君亦欲复之。且请暂住后营,容我君臣计议施行。’” 11、又如:蹑景(追赶日影);蹑追(跟踪追击);蹑迹(追踪;跟踪);蹑风(追逐疾风);蹑捕(追捕);蹑逐(追逐);蹑寇(追击敌寇);蹑击(追击) 12、踮起脚尖走路 [walk on tiptoe]。如:蹑跟(高提脚跟而以脚尖轻步行走) 13、到;前往 [go to]。如:蹑蹀(往来小步的样子);蹑踱(来回寻找);蹑屣(远行;跋涉;奔波) 14、超越;胜过 [surpass]。如:蹑等(逾越等级) 15、效法 [follow]。如:蹑景(追随;效法)二、名 1. 古代织布机上用脚踩的两只踏板 [footstep] 旧绫机五十综者五十蹑,六十综者六十蹑。——《傅子》

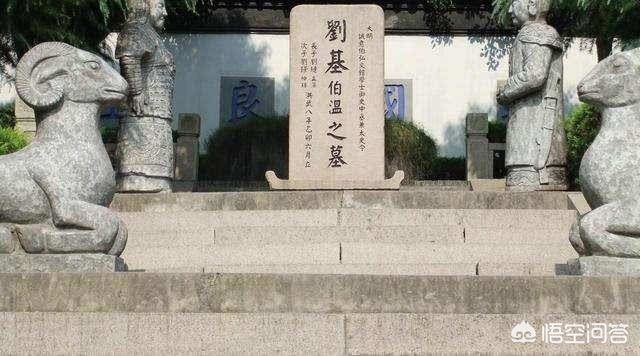

刘伯温死后朱元璋反应

在洪武八年之时,刘伯温突感风寒,朱元璋知道之后,就让胡惟庸带着御医前去探望,之后御医给刘伯温开了药方。

然而,刘伯温根据这个药方服药之后,却感觉到肚中十分疼痛,难以忍受。

当时的刘伯温认为这件事情可能是自己受到了陷害,于是他就拖着病体见了朱元璋,并把这件事情的前因后果委婉地告诉了朱元璋。

但他没有想到,朱元璋听到这件事情之后,反应平平,只是语气平淡地让他好好休息,并没有对这件事情进行过多的追问。

这件事情之后,刘伯温仿佛意识到了自己的处境,也隐隐约约地明白了朱元璋的想法,也就是在这一年的三月末,刘伯温的病情开始逐渐加重,已经到了无法活动的地步。

之后,在其儿子陪伴他回到家乡之后不久,刘伯温彻底与世长辞。

而刘伯温的两个儿子从此也跟随了父亲一样,都没得到一个善终的结局。

刘伯温晚年,自己选择了一个坟地,又有人借此机会,告诉朱元璋说那个地方有天子气息。再加上一些风水大师的一番说辞,朱元璋起疑心了刘伯温病重以后,朱元璋干脆把他送到了他的家乡,这样就没办法埋在那个地方了吧?但是朱元璋还是不放心,加上有人告诉朱元璋,把刘伯温的棺材锯掉一个头,就能化解,这就是断其头的说法吧。后来他们锯掉了棺材头,于是呢并没有发现刘伯温的尸体,而是有一本书,而且书是打开的,把书拿了出来一看,只看到是一本大明律,上面写着一条律令,“开棺见尸者斩”原来,刘伯温早已经知道自己死后会有这样的事情发生,于是就提前安排了,朱元璋听说以后,也是十分羞愧,觉得自己下的令自己违背,于是呢,就传令厚葬刘伯温。

刘伯温死后,朱元璋依旧对他有怀疑。便派人刨开了他的坟墓据掉了他棺材头,其意思就是让他后人不能再出人头地,这样便不会有人对大明王朝产生威胁。

可是当锯掉刘伯温棺材头后,却发现棺材里面只有一本书。这本书正是大明律法,而大明律上六个大字“开棺见尸者斩”暴露在外。

朱元璋知道,这是自己订立的法律,人死后不得挖人家的坟,要不然是要被处斩的。朱元璋羞 愧难当,于是命人厚葬刘伯温。倘若刘伯温不了解朱元璋,在棺材里边放一些陪葬品,那么刘伯温的家人都要受连累,他机智的用这样的办法,避免了自己死后有可能得暴尸荒野。

明代奇人刘伯温到底有多牛?真的是能掐会算吗

刘伯温是元末明朝的浙江人,从小天赋极高,读书能做到七行俱下,而且过目不忘,十四岁时便学习春秋经书,这些儒家经典,本身晦涩难懂,初学的人一般只能读通,却不明含义,可刘伯温看了几遍之后便能倒背如流,而且还能解说文义,连老师也十分佩服。刘伯温并不只读四书五经,对于兵书、天文历法尤其喜欢,甚至还学过“奇门遁甲”“六甲天书”等,被当时的人比作是当代诸葛亮。

刘伯温一直有着匡扶正义的抱负,因此当出身低微、却有着正义感的朱元璋请他出山辅佐时,刘伯温便不再隐居,而是成了朱元璋手下运筹帷幄、决胜千里的军师。朱元璋占领南京后,天下还有三股力量,张士诚、陈友谅以及元朝,相对而言,朱元璋实力最弱。这种状况下,刘伯温提出了“避免两线作战,集中力量,各个击破”的方针,当陈友谅攻下安徽太平,即将顺流而下进攻南京时,朱元璋帐下的谋臣大多劝朱元璋避其锋芒,弃城他走,唯独刘伯温语出惊人,认为“凡言降者或议逃者,应尽诛之,以免扰乱军心”,还分析陈友谅虽然兵多,但骄气冲溢,目空一切,甚至觉得“成王业,在此举”。在这种危急关头,刘伯温三言两语便稳定了军心,避免了朱元璋彻底堕落为流寇。

刘伯温虽然没有能掐会算这么夸张,但确实是个文武全才。刘伯温自小就被人高度评价,入仕后还被有识之士比作诸葛孔明。可见其才智之高。而且从他给朱元璋效力时提出的《时务十八策》更是证明了他的才能。

其文主要以《时务十八策》为例。在朱元璋尚还弱小时,就给他规划了一个发展方向。

策一:告诉朱元璋天下为有德者居之,要他修身修德。

策二:告诉朱元璋蒙元国运已去,红巾军又在中原,你可以先经略东南,也就是往东南发展,割据东南。事实证明这条策略非常有效,迅速为朱元璋奠定了争霸的基础。

策三:以陈涉为例,告诉朱元璋缓称王,这样不会引起其他割据势力的针对。

策四:建康为六朝古都,先占据建康(南京),以南京为依托向东南发展势力。

策五:说陈友谅杀主自立,属于篡位,来历不正,不得信任

策六:要朱元璋轻徭役,以元朝无道告诫朱元璋,得民心在着得天下。

策七:任用贤能,以桀纣为例,只有政治清明才能得到士族得归附。

策八:用人不问其出身,只要有真才实学都可予以众人,则四方有才能的人都回来归附。

诸葛亮、张良、刘伯温这样的人才,几百年才出一个,老百姓都称之为神人,也就是说作为人,确实挺神的,但毕竟还是人,能掐会算的是神,所以不能算能掐会算,只能算智慧过人。胡适说:“历史名人就是一个让老百姓任意打扮的小孩。”对于刘伯温这样极其智慧的人,老百姓总愿意把他打扮的一切尽如人意,于是民间关于他的传说数不胜数,但都不外乎神仙下凡一类,然后,前知五百年,后知一千年,而实际上,朱元璋遇见刘伯温的时候,他看见的是一个50岁的老头而已。

▶在朱元璋攻城拔寨的时候,刘伯温最“神”。

后人说刘伯温能化腐朽为神奇,这是夸张了,但他能点石成金,确实事实。在他辅佐朱元璋攻城拔寨的过程中,他一直扮演的是一个“导师”角色,作为一个战略家,总是能够冷静清晰地判断当前形势,他能看到朱元璋看不到的地方,这就是他作为神人的地方,比如:他想到到朱元璋的侄子朱文正可能造反,也想到朱元璋最大的敌人,是内部的纪律,他制定了许许多多战争的方案,最后都得以实现,和朱元璋配合4年,一个小小的割据政权,已然成为南国霸主。

于是才会有预知后世1000年的《烧饼歌》,人们愿意相信这样的神人是存在的,但他留给朱元璋的锦盒(据说朱元璋要求刘伯温将未来的预言,留下来交给自己的子孙,让他们在必要的时候打开,从而获得指引),朱允炆打开后只是一把剃刀和一串佛珠,崇祯皇帝朱由检选择煤山上吊,就说明刘伯温的锦囊实际上并不存在。▶刘伯温不是神,因为他自己都不相信神仙

刘伯温的才能是不容怀疑的,他的《时务十八策》一点也不比诸葛亮的《隆中对》逊色,和朱元璋合作的这些年,他不遗余力地拽着朱元璋像那个梦想奔跑,而朱元璋也从来不脱离轨道,正是因为刘伯温那种异于常人的智慧,总是能成功的事实。

可是天下一统之后,刘伯温就不神了,原因是朱元璋开始执行他“狡兔死走狗烹”的机制,尽管这样,刘伯温的诸多政策,他也小心翼翼地实践着,不然刘伯温也不会告老还乡后,还被言辞激烈的地逼回来。历史没有真相,只留下道理!很多的历史人物都是在当时科学观念落后的情况下,加以演义,以神话传奇的方式记录下来的。所以,我认为历史上真实的刘伯温应该没有书上写的那么夸张,但可以确定的是这个人很有才学,并且逻辑分析能力较强,对事物发展的判断能力也是很高的。

今天我们就来聊一下传闻中料事如神的刘伯温吧。刘基,字伯温,元末明初军事家、政治家、文学家,明朝开国元勋,许多书籍都说刘伯温才智卓绝、料事如神,深富文韬武略,但我认为刘伯温只是一个杰出的谋士,只不过被后世大肆宣扬,被人们推上了神坛。所以我认为他并不是会掐算,他只是一个聪明的谋士,能察言观色,同时精读历史,从而推衍历史的走向。

小时候的刘伯温天资聪慧,而且非常好学,有过目不忘之能,被街坊邻居称为“神童”。十四岁的刘基入郡庠(即府学)读书。在众多童生中,刘基表现出了非同一般的理解能力,对其他人来说晦涩难懂的春秋经,在刘基手中能流利的背诵下来,并且读透其精髓并发表自己的见解。这足以说明刘伯温是一个聪明的人。

刘伯温的仕途也并不是一帆风顺的,在元朝做官的二十多年,刘基过得并不顺心,因为官阶一直是七八品,在他的诗文中,常见怀才不遇,有志难申的感慨。千里马常有,而伯乐不常有,历史上怀才不遇的例子比比皆是,不是因为他没有才华,而是观点和理念不同的原因吧,才使得刘伯温多次辞官。后来在朱元璋手下才绽放光华。

在消灭陈友谅和张士诚的先后问题上,刘基正确分析了当时的军事形势提出先灭陈友谅再取张士诚的正确建议,为朱元璋歼灭群雄起了决定性的作用。能在紧张的军事形势下仍能冷静分析对策的刘必有其过人之处,正好这次的战争影响了历史的走向,所以刘伯温才会被逐渐神化,认为他挪动了历史的滚轮,改变了历史的轨迹。

人们都说三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温。我认为刘伯温是成功的,尽管不能掐算未来,但他用自已的智慧为明朝出谋划策,在历史交叉路口上起到了重要的作用;尽管不能料事如神,但起码流芳百世。刘伯温,去掉历史的光环,他仍一个聪明的谋士,加上一点点幸运,历史长河上已然留下了他的痕迹。

未卜先知的人都有谁

1, 姜子牙,西周的开国元勋,齐文化的创始人,据说能预测世界上马上要发生的大事。大家都知道姜太公钓鱼的故事吧。没错,就是这个神人。

2, 鬼谷子,本名王诩,隐居山谷之中,被称为鬼谷子,他每天在山谷中看书,冥想,从不与世人交。带过四个徒弟,庞涓,孙膑,苏秦,张仪。个个都名满天下。兵法家称他为圣人,纵横家尊他为始祖,算命的叫他祖师爷,道教的将他与老子同列,尊为王婵老祖。

3, 张良,战国末期韩国人,后来归附刘邦,帮助刘邦打败项羽。晚年隐没于深山中,热衷于道教修炼。估计是算到了若是不隐匿会像韩信一样惨死。

4, 诸葛亮,三国时期帮助刘备匡扶蜀汉政权,呕心沥血,鞠躬尽瘁。诸葛亮曾发明木牛流马,孔明灯,改造了诸葛连弩。诸葛亮上知天文,下懂地理,胸中谋略,无人能及,还能未卜先知,出奇制胜。未出茅庐,已知天下大事。

5, 六,袁天罡,唐初益州成都人,擅长风水。李淳风,唐代杰出天文学家,数学家。两人为同窗好友,常聚在一起谈论分水玄学。两人背靠背席地而卧,一个写,一个画,留下了著名的推背图,而且推背图已验证了许多大事。

6, 刘基,元末明初谋略家,军事家,辅佐朱元璋完成帝业,之后隐退。民间广泛流传着:"三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温"。而刘伯温就是刘基,他通经史,晓天文,精兵法。隐退在崂山之后,被传羽化成仙。

刘伯温的军事谋略

刘伯温初见朱元璋,献上的见面礼是关乎治本安邦、用兵先后的十八策和全局性的战略部署。他为朱元璋制定统一全国的战略决策是:先灭陈友谅,后定张士诚,然后分兵北向中原,统一宇内。

特别要指出的是,当初朱元璋正面对江南两大军事集团—陈友谅和张士诚的威胁,是刘伯温独具慧识,力排众议,力促朱元璋定下了“先西(陈友谅)后东(张士诚)”的征讨之计。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号