教科书中无格律,考试也不会考,那么大家的格律知识从学哪来的

只要古诗词还没有从教科书里完全消失,相信,教科书也罢,大纲也罢,都不会完全放弃对格律知识的介绍和要求,而且,这也应该是对语文教师基本功的一个基本要求,不同的是各人的程度肯定有所不同罢了。至于你所谓的“考试也不会考”的话,更是让人无语……因为你所说的“大家”,应该不会是特指应试教育下的诸众莘莘学子吧?老中青幼,七十二行,我们如果把社会上所有人的兴趣爱好和日常习俗都紧紧束缚在“考试会不会考”的桎棝下,未免有些太狭窄了吧?举个例子,考试不会考吃饭,但人人都会吃……精神上的食粮享受同生存的需求同样不可缺少!

至于格律知识的学习,在现代社会途径很多。除了有关诗词格律知识介绍的书本外,网络上的的各种讲座及普及介绍,还有拜师专家学者的悉心指导…… 熟能生巧,有志竞成,兴趣是最好的老师

谢杠精朋友邀请:

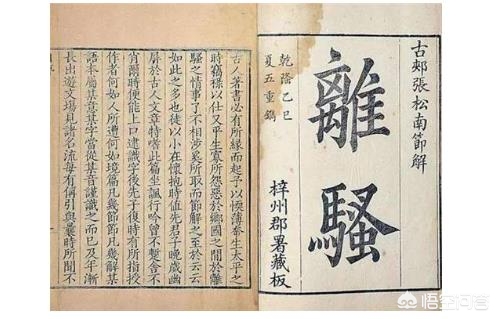

你问诗的格律从哪里来?我也是自学的,没能读高中,大学。不知道高中大学是不是有格律诗的知识课文。但我从自学中知道,格律诗也叫近体诗,是从唐朝至清末民国期间,先贤们把作诗要有规则。把五言绝句,五言律诗,七言绝句,七言律诗和排律有严格的规矩。《一》声调,也就是平仄,如七言律诗诗谱:

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

仄仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。

上面是平起弍,还有仄起弍。不一一写了。

《二》对仗。用现代的话来说、应该是实词对实词,虚词对虚词,形容词对形容词,名词对名词,动词对动词,数量词对数量词等等

《三》要押韵,押韵要按韵律要求。有韵书必须学。这是我初浅的学习过程。还有很多如一三五不论,二四六分明的声律原则。还有《孤平》,《三仄尾》,《失粘》,《失对》、《如何拗救》等等注意的问题,总之格律诗够你学的。我只能答至此,不对请批评。

随着国学教育的开展,学习格律的方法越来越多,最功不可没的就是QQ群和微信群。

我接触诗词是在十五年前,那时候刚刚兴起QQ,我也在朋友的介绍下加入了一个QQ群。开始是玩接龙,不限制平仄,但必须押韵。慢慢的开始像格律诗靠拢,先学带后学。

通过QQ群学到一些皮毛后,求知欲越来越高,于是便开始四处找资料。那时候诗词格律的书还不多,一位老师把他的书复印给大家学习,书的名字叫《诗词格律基础》,作者是王力。这本书成了大家的启蒙教材。

随着网络的发展,网上又兴起了UC、YY讲堂一类的语音课堂,对诗词有一定研究的诗词讲师被请进讲堂免费为大家讲课。

各种论坛应运而生,比如中华诗词学会的诗词论坛等,对传播诗词知识起到了较好的促进作用。后来又通过各种比赛,使诗词知识越来越被更多人所掌握。

出于对中华传统文化的热爱,好多诗词爱好者就是这样通过自学掌握诗词基础知识的,他们的努力,使中国的传统文化得到了较好的传承和推广。

首先,教科书里有关于格律的知识点,只是没有深入介绍。

其次,像你这种中学都没认真看教科书的人,跑出来讨论古典文学分支科目,请问,你这是犯的什么毛病?

边儿去,哪凉快哪儿呆子着吧。

大家都说拿作品说话,那就拿作品说话。

《咏蛙》

池壁深三尺

春来我自矜

江湖非所愿

相与笑鲲鹏

哪,一首咏蛙献给才高九十斗,格律不通又意境超越李杜的先生们,不用谢。

问题:教科书中无格律,考试也不会考,那么大家的格律知识从学哪来的?

现在小学到高中的学习中,是不学格律知识的。很多教语文的老师也不清楚格律诗的基本规则。

究其原因,还是格律的实用性不太高。从创作的角度来看,学好作文比较实用,将来的工作中能够用到,所以考试的时候也只考作文不考作诗。

今天人们学习诗词格律,基本是业余时间学习。大概不出这三个方式。

书店里关于诗词格律的诗真不少,不过都是以王力先生的《诗词格律》为基础。喜欢诗词创作的朋友买本王力的书看看就可以了。

不过初学者可以从基本四种诗体学起,关于拗救的内容先放一放。

觉得用平水韵太难,可以先用新韵来押韵。熟悉格律了,再用平水韵作诗。

先学诗,再学词。

网络上有王步高先生在清华大学的讲座,下面有字幕,内容浅显易懂。有时间的朋友可以在网易公开课上看到。

我不建议听音频,因为不照着文字来学习,很难辨别和记住音频里的内容。如果听音频的话,也一定要有可以对映的文字才可以。

考公务员为什么有的人一次就顺利进面了

首先是会有这样的人的,而且肯定也不少,那肯定是别人下功夫了,努力去备考,或者是备考很久了,对行测各个题型掌握的很清楚了,所以一次考试就进面了,还是要看自己要好好备考!如果没有自制力,可以选择报个班,跟随老师的步伐去复习!

您好!梅州华图为您解答!

公务员考试为什么有些人一次就能上岸?

离不开以下几个因素:

1、自身基础。

这里所说的基础,除了知识储备,也包括逻辑推理、数学运算等能力,以及后天培养的思维方式的差异。基础好的考生,相对来说在考试中更具优势。

很多人会有这样的误解,学历高的人,比学历低的人更容易考上公务员。图图不以为然。正如刚才提到的,公务员考试不单纯考知识,况且,学历只代表过去,不代表未来。学历高的考生,只在职位选择上更有优势,可以选择要求更高、级别更高的岗位。在实际考试中,学历高的考生未必会比学历低的考生分数高。

2、每日学习时间。

同样是备考三个月,不同考生每天的学习时间也不尽相同,把时间轴拉长看,差距也是非常大的。就像是徒步远足,有人每天徒步8小时,有人每天走3小时,尽管速度有快有慢,日积月累,差距越来越大。

3、岗位竞争程度。

岗位竞争程度不同,上岸难度也不同。竞争激烈的职位,报考人数更多,要求分数更高,自然备考时间要更长些才稳妥。

谈谈您开始喜欢摄影的初心,最初的片和现在的变化大吗

我喜欢神奇瑰丽、气象万千的大自然,影视中的那些秀丽山川和逶迤壮阔的景色,无不使人流连忘返!

过去总想留住这些永恒的画面,那时也不知道怎么学、跟谁学,对摄影一窍不通,很早前买了个相机,玩了几天就吃灰了。既使如此,也不忘初心,兴起手机拍照后,就更方便了,看到好的就猛拍乱拍,直到现在摄影技术毫无长进。

由于条件有限,只能选择短途穷游,用手机边走边拍,自从接触到今日头条后,里面的摄影高手如林,大咖众多,各种摄影理论和技巧,丰富深邃,层出不穷,学习起来都有些吃力了,基础不行,直到现在,依然是门外汉!

我最初摄影是天天在国外跑,无时坐下写书法等,想把每天生活和所遇记录下来,也是我工作的一部。随着一次杂志社的约稿《北极圈之旅》,彻底改变了想法。之后买了入门机,再到专业机,从提高改变到瓶颈痛苦,再学习再重复,渐渐地波浪前行,螺旋上升,片子也从小奖到大奖,地区奖到全国奖,再到国际奖,也成为了中摄协的会员。一路艰难一路爬,痛苦快乐一路歌。

这句话要倒着说才对——摄影的出心是“喜欢”。

翻了朋友圈半小时,终于找出来了。也不算是刚入门,准确说这离门槛还早着呢。就是从这几张用手机拍的照片开始,反应过来自己爱上拍照了,也不敢称作摄影。

那个时候也没有相机,都是手机随拍。还傻傻地给照片加各种边框,修图都是一键套用滤镜,反正自己拍得挺高兴,发了朋友圈,幸好发了朋友圈,现在那些图片早就丢失了。

现在看着这些照片,往事不堪回首......但是那个时候拍得很快乐,纯粹就是拍照,不懂后期,也不知道构图,一切跟着感觉走。

为了拍照,还花了四千大洋换了一台当时号称拍照最强的oppR9S,那个时候没想到会把摄影这件事一直坚持下去。以为就是单纯的爱拍几张照片,事实证明后来也确实没坚持下去哈哈哈哈~

断断续续地拍,一年出片不到50张,也没有学习过任何系统的摄影知识,甚至基础概念都不懂,觉得玩摄影,就只是“玩”就行了。自顾自给自己灌输了很多“不必强求“的观点,导致几年了摄影没有一点长进。

现在想起,真是痛心那几年挥霍的时光。哪怕平时看看画册,拓宽一下审美也好呀。

不过“种下一棵树最好的时间是十年前,其次是现在“,当我决定从这一刻开始时,一点都不晚。

曾经感谢厦门这个画面感极强的城市,拍下了白鹭洲的白鹭,厦门大学的红墙,南普陀的佛光,中山路的熙熙攘攘,椰风寨的晚风沙滩。

如今也很感谢成都这个悠闲惬意的城市,拍下了文殊院武侯祠的厚重历史,宽窄巷子与锦里的热闹,大熊猫的可爱,北门的闲散和南门的拥堵。

喜欢摄影,要从1980年说起。当时搞无线技术,师傅带我承担了省政府的科研项目。

县科委领导率领我们到东北工学院、北京自动化研究所等地考察,科委的同志带了一架海鸥120相机为我们拍照,做为“考察资料”留存。可是,“摄影人”始终不能进入镜头。于是,他把相机调整好后,由我去拍“他和大家”的合影。对当时的相机原理,自己并不陌生,简单说,就是“光”通过相机,照射在感光材料的过程;对于现在的相机原理,自己也熟悉,因为1980年我们搞得科研项目就是“光——电——光”自动转换项目。因此,一下子就喜欢上相机,这之后的行程,多数照片都是我拍的。

(当年,这构图就是为了把崇拜偶像留在照片里,因此占比三分之一)

几年后,转行到电视台做摄像记者,除摄像机外,台里的120黑白相机和135彩色相机也成了我的专属。我甚至“建”了暗房,自己冲洗黑白交卷和照片。不谦虚地说,相机,我没修过镜头,“电路部分”和“机械部分”我都修过,其中的集成电路和元器件只有在日本驻北京的索尼公司和松下公司才能买到。

(这照片,可谓是真正意义的“随拍”)

新闻的摄像摄影,都属于纪实类。参加培训时,老师讲的最多的是新闻的真实性和照片的即时性;当然,构图、用光、角度等是摄像、摄影基础知识,那是必修课。想想看,自己熟知摄像、摄影的电路原理和机械原理,本职工作又做本行,怎么能不酷爱摄影?!至今关注时政时局,至今酷爱纪实摄影,是职业塑造了自己的喜好。

“初心”谈这些,再谈谈“最初的照片和现在的变化大吗”。与头条里那些摄影大师、高手,不敢去比,因为他(她)们造诣太深,自己心服口服;与自己比,变化也不小。当初的照片和录像,也会考虑构图、用光、角度等基本要求,但考虑最多的是真实和即时;当初的“摄录编”和“播发收”都是模拟电路,为了受众的清晰可见,无论摄像摄影,都用主体的大占比来提高像素的占有量……还有多个方面,自己均已意识到需要改进和提高。

这就是变化;变化,就意味着进步。

说起摄影也好,拍照也罢,那还要追溯到小时候,那时候的自己,在那个年代,只能遇到特别重要的时刻才能去照相馆去拍照,从那时起就感觉给人照相这件事是特别神秘的事情,所以,也就是在那个时候就暗暗喜欢上了,随着时间的推移,年龄的增长,知识见识的提高,对于摄影又有了重新的解读,兴趣也在与日俱增,所以,等到退休之后才开始真正的有时间学起了摄影,开始了自己的创作,,

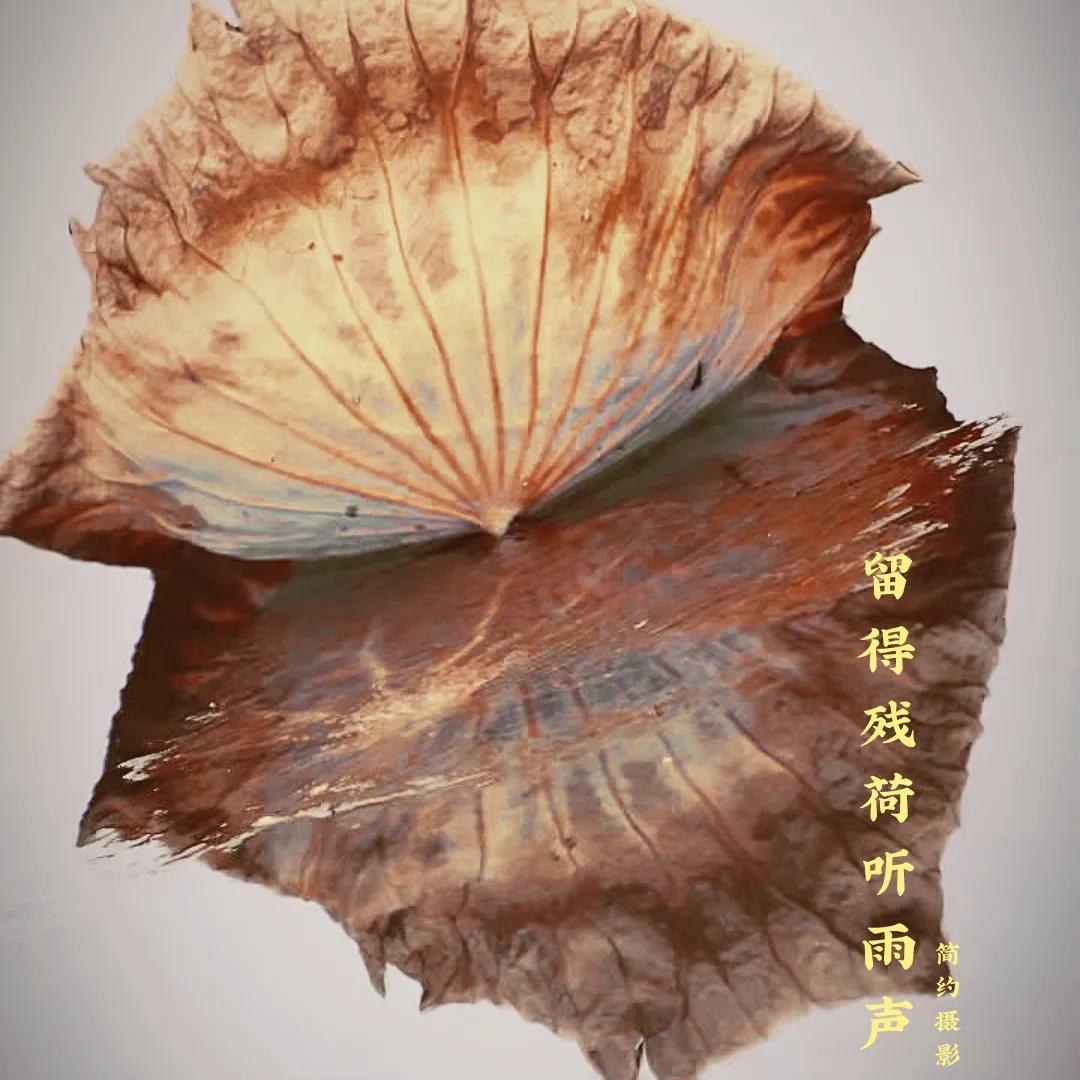

我最初喜欢摄影是源于喜爱身边的花花草草,用相机记录生活的美好!当翻看照片时会有那种幸福的回忆在里面。最初拍的照片只是面对喜欢的东西拍清楚就ok了,不追求意境和所要表达的方式。慢慢的通过学习,就越来越喜欢摄影了,当你拿着相机拍东西的时候,那种忘我的快乐难以言表,可以让内心沉淀下来,变得宁静而深远。

闺女小时,为了记录她的成长历程,买了一个汤姆616傻瓜相机,花了210元钱,那是一九八九年的事儿了。那时买了一些摄影的书,学习了一些摄影基础知识,闲暇时光一家人照了好多像。闺女十多岁就不爱照相了,后来我也就不爱鼓捣照相了。

前几年开始玩起了手机照相,随走随拍,有感而发,是因为闺女教会了我玩微信。微信上发一组照片,然后配上一两首诗词,在朋友圈玩的起劲,乐此不疲。随走随拍,天天发圈,坚持好几年了,照片和诗词发了以千记,很多微友鼓励我出影集诗集。自觉差得还远。

随走随拍锻炼身体,寻找美好表现美好陶冶情操,觉得挺好玩的,很快乐!是我快乐的生活方式,到不是想成名成家的,人名利心重了,快乐就少了,当然过几十年,无意插柳柳成荫最好了。

古人填词,每一字都要遵守词牌格律么

词牌格律是后人(明清)对前人(明清前)词作在主流认识,社会认可的前提下在音律美感上的综合归纳整理,是一个用谱系或者说是词牌形式定下的填词的规范。提问中的“古人”,外延非常广,所以要具体回答也非常复杂。一般我们说,填词依律(谱),主要是指明以后出现了谱之后的说法。当然,唐宋已经有了约定俗成的一定格律范式,唐宋填词,虽然据谱难考,也不能说唐宋填词就没有规则。词牌格律,主要体现在字数多寡,具体的长短句式,对仗,领字,平仄等等的具体要求。就平仄而言,虽然没有律诗的拗救,但也不能说词是比律诗格律呆板。词牌中的平仄,除了关键的位置必须严格之外(有的位置还要求得非常苛刻,比如仄声,要求到必须是用入声,有的词牌用韵,也要求必须是入声韵),有的位置是“中”,就是说这个位置的用字是可以平仄随意的。另外,词有许多变体,这个也在创作上考虑了个人的自由选择与适当发挥。词的灵活性,相对于律诗,个人觉得彼此伯仲,各有洞天。

词在韵律方面比诗的要求要高得多。高手填词不光是遵守词牌格律这么简单。填词要先立意,然后还要选调择韵,造语时要注意句法、句式的变化。除此以外,更高的还要讲究字声和语言、语气、语调等对抒情的影响。所以,对待诗词作品中的每一个字都要象对待一尊菩萨一样,马虎不得。

词,可以说是中国诗歌体裁不断发展的产物,是从先秦四言、汉乐府、魏晋南北朝古风、唐格律不断进化而成的。而且越靠后的体裁,要求越严格、规则越复杂。这也体现了人民群众对物质文化生活的不断追求,和游戏、竞技规则一样,是越来越完善,越来越标准化的。

词的格律要求是高于格律诗的。格律诗虽然对格律要求严格,但是又有变通,例如拗救、拗而不救,相对词来说比较灵活。而词的规则则要严格很多,没有拗救、补救之说,虽然没有规定每一个字的平仄,但是也基本差不多。词唯一的变通方法就是变体。

词不可以拗、不可救,但是有变体。虽然有变体,但关键位置的字的平仄是一成不变的。例如《鹧鸪天》有很多变体,但是首句倒数第二个字必须是仄声,无论哪种变体都是这样。再如《青玉案》变体也很多,但是无论怎么变,第五、六句的最后两个字都必须是仄声。这仅仅是凭记忆举的简单例子,其实每个词牌的每一句都有这样的规则要求,不再查资料举例了。

因为中国古代诗歌文化是不断发展的,这个发展是从原始粗放到逐步标准化、制度化,所以相对来说,填词是最能考验一个人的水平和真才实学的。

虽然如此,但是我个人感觉词对格律的要求过于苛刻,才会出现变体。而且词的格律也是后人总结的,并没有人在一开始就规定词该如何填。也正是因为词的格律是总结出来的,所以词的格律是前人实践出来的东西,是经历了历史考验和实践检验的,是唯一(相对唯一)最美的格式,所以我们要尽量遵从。

本人热爱中国古典文学和传统文化,希望能够互相交流学习。

非常感谢提供这次交流的机会!

文:天涯浪人

《满江红:老牛说词》

2019..11..16..于海南澄迈

[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]

老牛说词,好文字、几许得意!

古人事、他都知识,珠玑句句。

长调短令嚼有趣,尽将锦辞归守律。

写词人,徒有曾经绪,枉有意。

专家好,评古癖。

卖花文,数金币。

六缸奥迪a六点火线圈怎么排列

点火线圈排列的方式会因发动机型号和设计而异。对于奥迪A6的六缸发动机,一般来说,点火线圈的排列顺序是按照一定的规律和顺序进行的。

通常情况下,点火线圈在发动机上的排列顺序是由发动机的点火顺序决定的。对于六缸发动机,点火顺序通常为1-3-5-2-4-6或1-5-3-6-2-4。这意味着点火线圈的排列顺序应该是按照这个顺序进行排列的。

具体来说,在奥迪A6的六缸发动机上,点火线圈的排列顺序应该是:第1缸的点火线圈在最下面,然后依次是第3缸、第5缸、第2缸、第4缸和第6缸。这种排列顺序可以保证点火顺序的正确性和点火时间的准确性。

需要注意的是,点火线圈的排列顺序可能会因发动机型号和设计而异。因此,在实际操作中,需要根据具体情况进行排列和调整。如果您需要更详细的信息或对其他车型的点火线圈排列有疑问,建议咨询专业技术人员或相关资料。

五星占全文

在公元前一六八年埋葬的前汉时代的马王堆三号墓出土的帛书中,包括不少以前人们所不知道的有关天文和地图方面的新资料。下面,我们从有关天文的资料中选到一份名为《五星占》的资料来加以讨论。

一、《五星占》:记载五颗星运行的大要和占星术

《五星占》全文有八干字左右,篇幅相当长。这份资料在中国学者的努力下,已经译成了现代文,收录在一九七四年的《文物》及《中国天文学文集》中。在《五星占》中,按木,金、火、土、水的顺序,记载了这五颗星运行的大要和占星术。以木星为例,开头的部分是这样的:

东方木,其帝大浩,其丞句芒,其神上为岁星,岁处一国,是司岁。岁时于一国司岁。

与五行中的木相对应的东西在天上是岁星(木星),这个星每十年绕天一周,每年支配着地上的一个国家。这种学说称为领域说。将木星称作岁星是这样由来的,这种学说把天的一周分为十二等分,称作十二次,认为岁星一年运行一次。

在战国时代,就有了根据岁星的位置来表示年的纪年法了。后面,这篇文章又写到:

古风押仄韵的要求

古风写作时的韵脚规则是:平仄交错原则;禁止两种情况:孤平和三平。

韵脚规则是:把握住韵脚的尺度。

不提倡在一首词里面用两种以上的韵脚。如果一首词,在没有特殊的要求下,是不提倡有变韵的情况出现的。除非是顶尖的词人,能把各个韵脚运用自如而没有丝毫破绽和生硬。

诗的平仄基本讲究一三五不论,只论二四六,以七言诗为例,也就是说每句话的第一、三、五个字是平是仄都可以,而第二、四、六个字则必须遵守规则,第七个字是韵脚。

平时都说第一、三、五个字是平是仄都可以,但有两种情况不可,一个是整句中只有一个平声字,谓之孤平;一个是句末最后三个字都是平声,谓之三平。这两种情况是不可以的,需要通过调整第一、三、五个字的平仄来杜绝这种情况。

诗歌语言的张力如何体现

首先,诗歌,是语言艺术的表现形式。而体现语言的丰富性和生动性,就是诗歌语言的张力。

关于诗歌语言的张力如何表现,以下是我的拙见,望指正。

1,诗歌语言中,文字的夸张,大于字面意思的内容,扩展诗歌的容量,增加审美过程,体现延伸层次的涵义。

如:"一根头发扬起来,被风劈开,露出万千愁丝"

2,诗歌语言中,文字内涵的对立矛盾,把语言与言词、字和句之间,指向矛盾的寓意,产生意象和内涵思考,体现背向而驰的辨证关系。

如:"不能融入眼界的,是苍茫的云和辽阔的水面"

3,在诗歌语言中,突出言词,留下空白,让语言整体与局部、一般与个性间张力,给意境、旨意、留下相应的空白,留下想像空间,产生语言的突破,从而表现语言的效力。

如:"我双手沾满了蜜,给每一个"

4,在诗歌语言中,用扭曲方法转换,将人与物、物与事物,进行植入互换,有意触犯标准语的规范,使语言的诗意运用达到张力,体现广泛而外延。

如:"苍老,无法支撑一声轻叹"

诗词是高度凝练的艺术,这就决定了诗词的语言是将极精华的东西浓缩成短短的几行字中。想要让诗词语言富有张力,就必须做到以下几点。

一.言之有物

言之有物的一个重要表现就是诗歌的主题深刻,注意这里的主题的深刻是表现得深刻,而不要求主题本身深刻。不是说爱国主题的深刻性就一定高于爱情主题的深刻性。

那么主题是如何表现得深刻呢?

1.我认为首先,作者的情感应该是真实的,而不是虚假的,一篇无病呻吟的文字不可能取得读者的认可,诗歌也不例外。作者首先要对这些情感有一定的体验和理解才能够具有将主题表现得深刻的前提和基础。

2.其次,作者应该具有一定的语言表达能力,能够将其思想与情感表现出来,这也与是我们的下一点言之有文有关。

二.言之有文

1.众所周知,诗歌的最小单位是意象。意象组合在一起就成为了意境。要做到言之有文,体现诗歌的张力,就要从意象的选取和意象的组合做起。

下面举一句诗:残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

作者将寥落的星,从广袤边塞上横着飞过的大雁组合在一起,寥落的星,让人想到这是夜将尽天将明的时刻,也能让人联想到天幕的广阔。

语言是一门艺术

一、字的直意与联想。朱光潜在《咬文嚼字》中说:无论是阅读或是写作,字的难处在意义的确定与控制。字有直指的意义,有联想的意义。比如说“烟”,它的直指的意义见过燃烧体冒烟的人都会明白。只是它的联想的意义远离不易捉摸,它可以联想到燃烧弹,鸦片烟榻,庙里焚香,“一川烟水”“杨柳万条烟”“烟光凝而暮山紫”“蓝田日暖玉生烟”——种种境界。直指的意义载在字典,有如月轮,明显而确实;联想的意义是文字在历史过程上所累积的种种关系。有如轮外月晕,晕外霞光。其浓淡大小随人随时随地而各各不同,变化莫测。

二、小龙团与小团月的区别。

科学的文字越限于直指的意义就越精确,文学的文字有时却必须顾到联想的意义,尤其是在诗方面。直指的意义易用,联想的意义却难用,因为前者是固定的后者是游离的,前者偏于类型后者偏于个性。既是游离的个别的他就不易控制。而且它可以使意蕴丰富,也可以使意义含糊甚至支离。比如说苏东坡的“惠山烹小龙团”诗里三四两句“独携天上小团月,来试人间第二泉”“天上小团月”是由“小龙团”茶联想起来的,如果你不知道这个关联,原文就简直不通。如果你不了解明月照着泉水和清茶泡在泉水里那一点共同的清沁肺腑的意味,也就失去原文的妙处。这两句诗的妙处就在不即不离若隐若约之中。它比用“惠山泉水泡小龙团茶”一句话来得较丰富,也来得较含混有蕴藉。难处就在于含混中显得丰富,由“独携小龙团,来试惠山泉”变成“独携天上小团月,来试人间第二泉”。这是点铁成金,文学之所以为文学就在这一点生发上面。

三、怎样表现出张力来。

试以自己拙作,谈诗句张力。在今年清明节祭扫时,因庚子疫情,提前一周错峰上山,在祭扫过程中大雨倾盆,家人打着伞完成。充分感受到“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的悲伤。那幺,我们又该如何表达这种意象,怎么组织好语言,写出有感觉的,自己的,有张力的诗句呢?回程路上,看到了许多茶农在雨中采茶,雨前茶和清明茶是时令的表现,也是可以承载张力意境的好载体,经过几次推敲,最后浓缩在“思亲不剪连山雨,相思如芽满清明”。思念如连山雨般剪不断,如满山芽采也采不完。(详见拙作《清明_思念》

四、歌诗合为事而作。

牧海耕渔

东壁日出红霞光,好将洋面做晒场。

海插竹蒿千条枪,风鼓海带万重浪。

李白在我眼里就是最具有张力的一位诗人,废话不多说举例来看

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

《将进酒》

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

《早发白帝城》

江陵朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山

《望庐山瀑布》

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

谢邀,想回答这个问题,先搞明白什么是诗语言的张力:它指语言要有内蕴丰富,外延广阔的特点。

诗歌张力体现可通过多手段体现,意向的选择,意境的创造,象征与隐喻的运用,典故的使用。多种手段使诗可以获得更多的言外之意或更丰富的诗性意义。

有张力的诗飘过尘封千年气息,一枝一叶,一颦一笑,染上历史的尘埃,时间堆积厚重仍具有强大生命震撼力。

我把清朝诗人袁枚一首<<苔>>来做为结束语,来体味一下诗张力是如何去体现的吧:

白日不到处,青春恰自来。

苔花如米小,也学牡丹开。

诗词语言的张力如何体现?我的理解是:看到某句诗,便会有种身临其境的感觉。

儿童散学归来早,

忙趁东风放纸鸢。

美丽的小城潍坊,有一条清澈的河。名字叫——[虞河]

小桥流水虞河岸,

恍惚此时在江南。

今天的岸边,浪漫的紫藤花羞得低下了脸。

窈窕紫葩灼灼开,

藤花缠绵招蜂来。

暮春的海棠花色变淡,风韵犹存。

五福临门家富贵万事如意人吉祥哪是上下联

上联:五福临门家富贵,

下联:万事如意人吉祥。

注:

¹)对联规矩是 “上仄下平”,“祥” 是平音,自然是联尾。

²)把上联贴在自己面向门的(右)手边,下联则贴在自己面向门的(左)手边。

对联除从联文的内容中去辨别,更为重要的是从联文字尾的平仄声去判定。对联严格规定上联末字用仄声,下联末字用平声。

后人称这种规则为仄起平落。必须注意的是:古代汉语和现代汉语的“四声”有些不同。自从推广汉语拼音化,和以北京语音为全国通用语言以后,同一汉字的平仄发生了变化。

对联是要成“对”的,即由上联和下联所组成。上下联字数必须相等,内容上也要求一致,亦即是要上下联能“联”起来(平仄相对),两句不相关联的句子随便组合在一起不能成为对联。

对联一般都是竖写,上联末字(仄声)贴在右边(上手),下联末字(平声)贴在左边(下手)。

对联的对仗,虽然与诗有相同之处,但它比诗要求更严。对联有宽对和狭对之分。宽对只要求上下联内容有联系即可成联,而狭对则要严格按《笠翁对韵》的标准来撰写。

为什么说问答上对联的出句者,应提高汉语水平

关键词: 问答上,对联,出句者,汉语水平

我们可以问问自己,头条问答是课堂吗?是学习提高的地方吗?是竞技比试的地方吗?当然都不是。我想这只是个平台而已,每个人都有表演的权利,百花齐放才是春,当然没有小草也不是春。

对联的基本规则,一个月学习了可以,一年学习了也可以,其实我们往往一辈子也没学习好,那又如何呢?

出句者的形形色色,是头条丰富多彩的源泉,尊重每一个人的选择是让自己安心的第一条件。

提高汉语水平?哪一个不需要?

自以为是是我们的大忌!心态决定命运……

谢邀。如果仅是娱乐,倒无所谓。

但对联毕竟还是一种传统文化,要讲究对仗工整,讲究意境,讲究平仄韵律的。在悟空问题中,有的出联实在不敢恭维,不讲究平仄韵律不讲究对仗工整:,不讲究意境,在他们看来任问一句话都是对联,甚至这句话本身就是病语,不符合语法要求。我只能说勇气可嘉。(应答的上联或下联也存在同样的问题)。个人认为这不是宏扬传统文化。而是在糟踏传统文化。

对联是一种特有的文学艺术表现手法,关于对联的联韵规则不做过多解释,有兴趣的朋友可以在网上或线下书店里收集和搜集这方面的资料和书籍进行系统的学习。我这里着重谈一谈头条问答版块对联的出句者,为什要提高汉语水平这个问题做简要回复。对联是一种特有的语言表现形式,出句者应具备一定的语言驾驭功底,或写人或状物或描景或抒情,一句话出联要美要雅要意韵美要形式美,这样对出的对句上下联之间才会产生一种和谐美,否则出句粗俗不堪,对句难免不堪胜之,这样就失去了整体的应和应对之美。大家不妨留心一下古今的名对和绝对,无不具有意境美声律美形式美等“三美”特点。所谓的意境美是指一副优秀的对联应该具有诗一样的意境和语言。声律美也是联语诗化的一种表现,但它有特定的声律声韵限制和要求,以七字联为例,应遵循平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。大家可以看到上联尾字为仄声(入声去声),下联尾字为平声(阴平阳平)。此外对联还讲究一三五不论,二四六分明这个原则,即在每一个字的词性词义对仗上应遵循这个原则。此外对联忌三字以上的平韵尾,这样写出的对联会缺乏一种声律美。合乎规则的对联基本就这些常识性的要求,但有时我们也讲词不害意,只要有合适的表现词语出现,那么声律的要求当退其次,这也是常识和常规。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号