历史上有哪些贤相

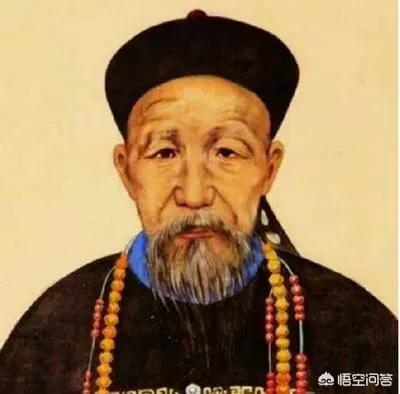

文胆武略 官场楷模 曾国藩

曾国藩,清代名相,也是个清官。他步入仕途后,曾十年七迁,37岁当上二品京官。他奉行“立言、立功、立德”。立言,他着述、家书、日记,广为流;立功,他挽救了大清朝;立德,他事事以身作则。因此,他除了“一品侯”头衔之外,还有“中兴第一名臣”、“洋务运动领袖”、“圣贤”、“近代史之父”诸等称谓。 曾国藩一生是极其成功的,名誉、地位,别人所有,他皆有,别人没有的,他也有。他成了.惟独佩服的人物,成了蒋介石心中完美的老师形象。

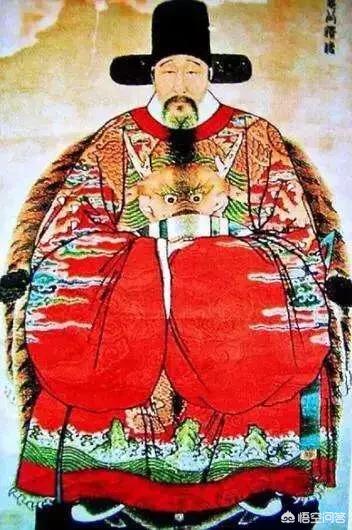

帝王之师救时宰相,大明朝第一名相张居正

张居正,明朝名相。他机巧善谋,治世有方:创考成法,整顿吏治,清丈土地,推行“一条鞭法”,治黄整淮,修整边防,功在社稷,垂名后世。主政十年,救了明王朝,而得“救时宰相”之誉。张居正作为一名改革家,不在王安石之下,他没有贸然全面整顿财政,避开了统治势力的“痛处”,改革成功,国富民安于一时。 张居正作为一代宰相,为国于民鞠躬尽瘁。身为帝王之师,力育天子,行非常之师德,可谓用心良苦。然而他尸骨未寒之时,朝野狼烟四起,一邦小人便开始秋后算帐,张被罢了官位,抄了全家!

欲得天下好莫如召寇老,北宋名相寇准

寇准,北宋宰相。太平兴国进士,景德元年称相。时值辽兵来攻,寇准力排众议,坚主抵抗,促使真宗前往督战,与辽订“澶渊之盟”,后王钦若陷害寇准,被罢相。寇准居官清廉,为世代楷模,他终生不蓄钱财,家中无歌伎,“有官居鼎鼎,无宅起楼台”,是时人对他的形容。

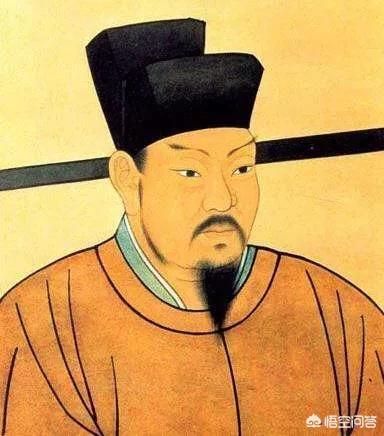

熙宁变法争议不休,北宋拗相公王安石

王安石,北宋神宗时名相。这位不甘寂寞的政治家,领导一场轰烈和悲壮的熙宁变法,从此这位勇士独撑大旗步入历史漩涡,成了历史上最受争议的人物。变法之前王安石被誉为“当世圣人”,变法后,司马大骂其为欲谋朝篡位的大奸臣;后来的宋徽宗对王安石推崇备至,而到了宋钦宗那里,竟成了北宋灭亡的魁首。作为文人的王石安,中国人妇孺皆知,而作为宰相,却争议不休,原因何在?

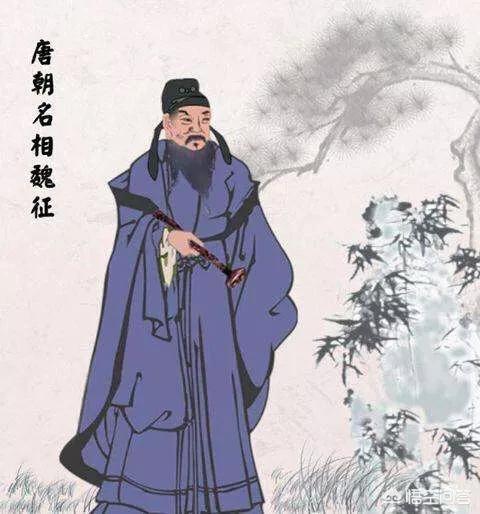

瓦岗军师千古诤臣,大唐名相魏征

魏征,大唐名相,以直谏扬名天下。隋末,投瓦岗,兵败归唐,佐太子,玄武兵变,易主辅秦王。唐太宗时,进为宰相,成为大唐王朝决策主要人物之一。魏征,有胆,敢言他人所不敢言之言,而且不达目的不罢休,创了历史上君“畏”臣之先例,树了历代君臣关系的典范。魏征曾向太宗面谏五十次,呈奏十一件,一生谏诤多至“数十万言”,其次数之多,言辞之激烈,态度之坚定,在中国历史上只有魏征一人。难怪魏征一死,太宗大发感概“魏征殁,朕亡一镜”!

古代历史上的十位现象都曾被称为天下奇才。

春秋时期齐国国相管仲。管夷吾,管仲的许多行政举措。都背后是沿袭。被称之为贤相之首。

西汉初年名相萧何,萧子房,

蜀汉丞相诸葛亮诸葛孔明。

东晋宰相谢安字安时。

唐朝宰相魏征,字玄成。

唐朝宰相房玄龄字乔。

武则天时期宰相狄仁杰字怀英,

宋朝开国宰相赵普。

宋朝仁宗时期副宰相范仲淹字希文。

说到贤相我第一个想到的就是北宋第一贤相范仲淹,下面我就和大家说说我为啥说范仲淹吧!

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,这是我们从小就耳熟能详的名句,它的作者就是北宋著名的思想家、政治家、军事家、文学家范仲淹。宋太宗端拱二年(989年)八月二十九日(公历10月1日),范仲淹生于河北真定府。先世邠州三水,后迁居江南,为苏州吴县人。

大家都知道王安石变法的事,其实北宋经过两次变法,而第一次其实就是由范仲淹主持推动的,所以说范仲淹称得上是一代名相。

作为当时的大文豪,范仲淹通常给人一种手无缚鸡之力文臣的印象,实际上,范仲淹是一位文韬武略的全才。正所谓“文能提笔安天下,武能马上定乾坤。”范仲淹作为参知政事时能推动“庆历变法”,改革整顿吏治,推行土地革命。作为地方官员时,能以非常高的战略眼光审视,当时的东京汴梁的地域危机,并上疏《论西京事宜札子》,提出防备措施。

作为一位熟知军事的上官,范仲淹深知良将的作用,在延州时期,就很注意选拔将材。我们所知的北宋名将狄青,就是出于他的提拔,当初狄青作战十分勇敢,临战时常戴着铜面具,披头散发地在敌军中冲锋陷阵。狄青得到了范仲淹的赏识栽培,得知狄青行伍出身,识字不多,于是还赠予《左氏春秋》,劝其认真读书:“你现在是个将官了,做将官的如果不能博古通今,只靠个人的勇敢是不够的,充其量不过是匹夫之勇而已。”

在浩瀚无边的历史长河中,历代名相为朝政呕心沥血,助帝王打造繁荣盛世。

春秋第一名相管仲——管夷吾举于士

春秋后期齐国晏婴——擅长外交

秦国相国吕不韦——深谋远虑

三国时期诸葛亮——鞠躬尽瘁

唐太宗宰相房玄龄——良相谋臣

唐武周宰相狄仁杰——举荐贤才

宋真宗宰相寇准——直言敢谏

元太祖宰相耶律楚材——社稷重臣

明太祖宰相徐达——开国大将

1.商元圣-伊尹

辅助商汤灭夏,伊尹任相期间,整顿吏治,洞察民情,使得商初经济繁荣,政治清明。

2.华夏第一相-管仲

齐桓公元年,管仲任相,大兴改革,富国强兵,辅助齐桓公成就霸业,尊王攘夷,一匡天下。

3.芝过昭著-李斯

秦始皇一统六国,李斯功不可没。坚持郡县制,加强中央集权,制定法律,统一车轨,文字,度量衡。政治主张的实施影响着中国以及世界。

4.大汉国相-萧何

借用周总理对萧何的评价:刘邦百战百败,却能屡败屡起,靠的就是萧何当丞相。萧何任相期间,刘邦要钱有钱,要粮有粮。

自古王姓多名将,自古王姓也多名将。

中国历史上的151位王姓宰相,其中,比较知名的有像西汉初年的开国功臣,在萧何、曹参之后接任丞相的王陵,东晋时期,“王与马共天下”的王导,被称之为“功盖诸葛第一人”的南北朝王猛,刘宋开国功臣的王昙首,唐初四大名相之一的王珪,唐朝武周时期宰相,著名藏书家王方庆,北宋连中三元,计逐权臣丁谓的王曾,被列宁称为中国十一世纪的改革家的王安石,清代陕西第一位状元,两次图形紫光阁的王杰等等。

温州三日游有哪些值得推荐地方

谢邀

三天的话其实时间还算比较紧凑,如果时间充足的话,建议还是多停留几天,慢慢体验温州的风土人情,毕竟温州属于改革开放第一批的城市之一,历史悠久,值得慢慢品味,下面简单说下三天的行程安排。

第一天:雁荡山景区,雁荡山属于中国十大名山之一,因“山顶有湖,芦苇丛生,秋雁宿之”而得名,是温州旅游最炙手可热的名片。·这里主要指北雁荡山,分为净名、灵峰、雁湖等,其中大龙湫、灵峰夜景和灵岩飞渡这三绝不能错过,建议雁荡山停留一天时间。

第二天:楠溪江风景名胜区,·被誉为“中国山水画摇篮”,是我国国家级风景区当中唯一以田园山水风光见长的景区。·以“水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美”的独有特色而闻名遐迩,内部共有七大景区总计有800多处景点。·至今遗存着新石器时代的文化遗址,唐宋元明清时的古塔、桥梁、路亭、牌楼和古战场等。·还保存着以“七星八斗”和“文房四宝”以及风水构思而建筑的古村落,和大批完整的百家姓宗谱等。山好水好,租一竹排,在河流上静静飘荡,享受惬意时光。

第三天:江心屿,位于温州市区北面瓯江中游,呈东西长、南北狭的形状,属于中国四大名屿。该屿风景秀丽,东西双塔凌空,映衬江心寺,历来被称为“瓯江蓬莱”。历代著名诗人谢灵运、孟浩然、韩愈、陆游、文天祥等都曾相继留迹江心屿。 在经过前两天巨大的体力消耗之后,第三天安排在市区恢复体力,体验市区风情。

以上就是温州三日游的具体安排,希望我的回答能够对你有所帮助。

百丈漈七月去合适吗

百丈漈是指中国浙江省境内的一条河流,七月份去这里旅行是比较合适的。七月份正值夏季,天气较热,但百丈漈河水清澈,可以在河里游泳、漂流或者在河边野餐等活动,非常适合度假和休闲。然而,需要注意的是,七月份也是旅游旺季,游客较多,需要提前做好行程安排和预订,以避免人多拥挤和无法找到住宿等问题。同时,也要注意防晒和防蚊虫叮咬等,确保旅行的安全和舒适。

非常合适。

景区有景点100余处,以瀑奇、潭多、洞怪、湖秀为特色。景区内森林覆盖率为75%,有木本植物475种,其中香果树、长叶榧、多脉铁木系国家保护珍稀树种。面积达5.4平方公里的天顶湖,位于海拔630米的山顶平台山弯中,冬春之际,常有成群的白鹭、野鸭游弋。景区夏无酷暑, 7月份平均气温 21℃~25℃,是良好的避暑佳境。也是明代开国元勋刘基(1311—1375年)故里,有刘基庙、墓和故居。

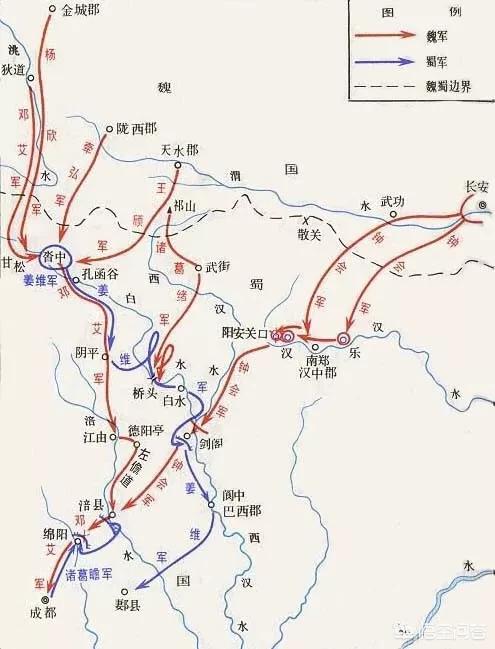

历史上为什么邓艾能翻越蜀道,并灭掉蜀汉呢?你怎么看

答:“每见高山大泽,辄规度指画军营处所,时人多笑焉。”邓艾从小就喜欢地形地貌学与军事学相联系,这就是偷渡阴平的基础。

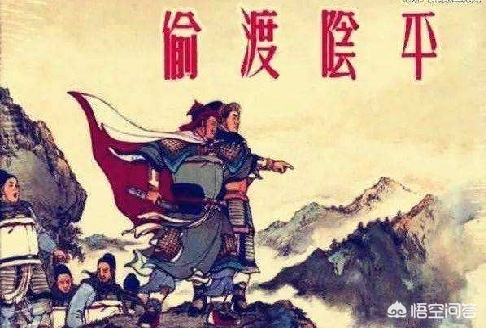

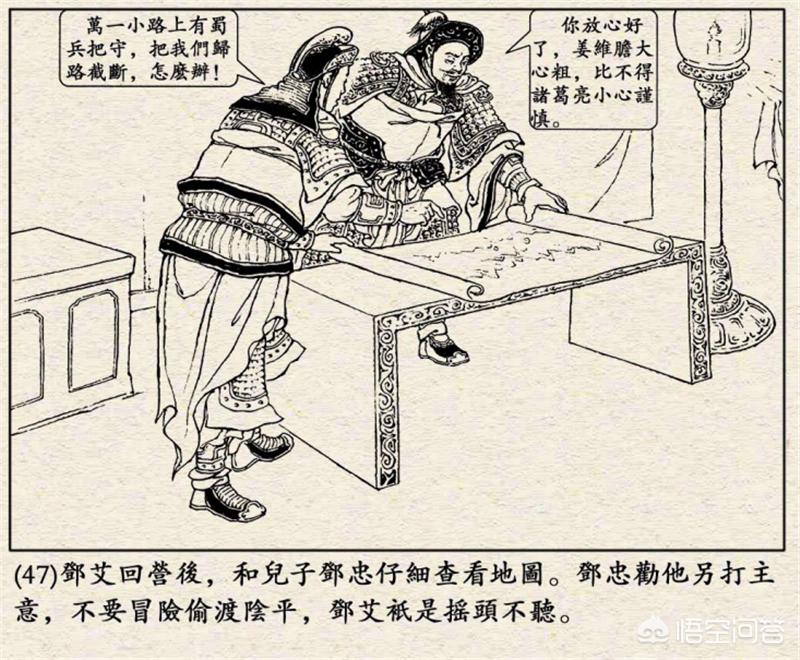

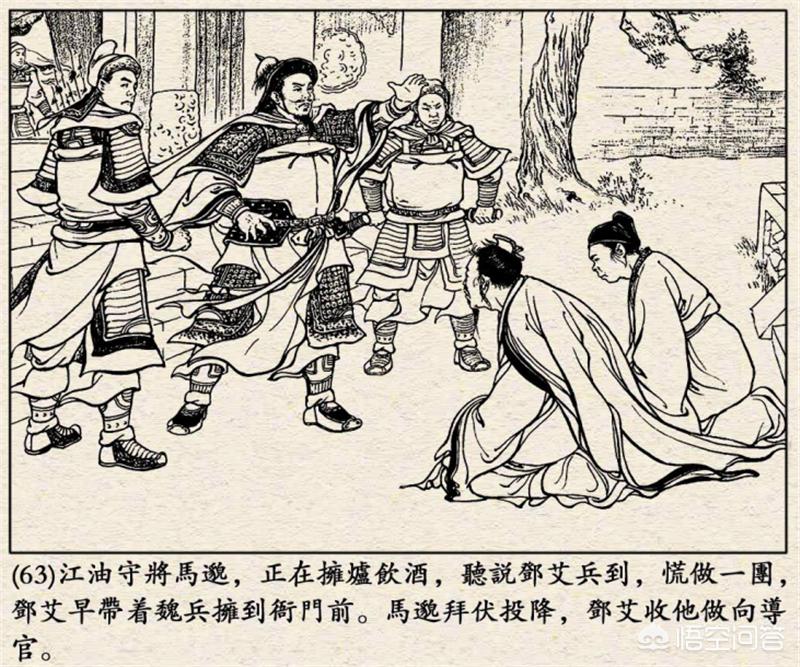

“冬十月,艾自阴平道行无人之地七百馀里,凿山通道,造作桥阁。山高谷深,至为艰险,又粮运将匮,频于危殆。艾以毡自裹,推转而下。将士皆攀木缘崖,鱼贯而进。先登至江由,蜀守将马邈降。”正式实施了偷渡,获得巨大成功!

看见了吧,蜀守将投降了……兵不血刃占领江由。能灭蜀的最重要原因就是:刘备、诸葛不得人心!窃取刘璋的江山,四川人民不服,早日迎王师消灭刘备!才是四川人民的共同心愿。因此,邓艾所向披靡,至绵竹时短短几天已经发展到了几万人的部队,刘禅还是相当不错的!他深知他爸爸对蜀人做的孽,不能再不要脸了……于是投降,避免了刀兵之灾。

蜀汉的灭亡,原因很复杂,但魏将邓艾偷渡阴平成功,让蜀汉君臣丧胆,无疑起到了关键性的作用。那么,阴平到底在什么地方,阴平小道到底有多险呢?

李白的《蜀道难》传唱千古,讲的就是蜀地山路险阻,极难通行。邓艾所偷渡的阴平,又被称为“邪径”,邓艾所规划的行军路线,是从阴平由邪径经汉德阳亭趣涪,出剑阁西里,去成都三百馀里。这条路线从阴平出发,即现在的甘肃省文县西北的鸪依坝,穿越文县县城,途经青山县的摩天岭、唐家河、阴平山、马转关、靖军山等地,抵达四川盆地的江油关,全长为265公里。阴平古道一路上天险处处,即有高山险阻,又多谷壑纵横。特别是摩天岭,它地处蜀地西北,东接米仓山,而米仓山又东接大巴山,把蜀中紧紧地包裹起来。

邓艾出的是奇兵,率部从阴平邪径开始行军。书上说邓艾命令五千精锐,携带斧凿等器具,逢山开道,遇水叠桥,也只是极勉强的前行。另外,邓艾让3万精锐,携带军粮绳索,每100里留下三千人安营扎寨,以维持后勤,尽管这样,由于道路过险,邓艾所部仍多次陷入困境。到了摩天岭,马匹无法前行。上岭后,岭西就是悬崖峭壁,邓艾的儿子邓忠率开路壮士到此后,一筹莫展,只能仰天痛哭。哭有什么用,邓艾此时无路可退,硬着头皮也必须爬过去。《三国志》记载,邓艾部“将士皆攀木缘崖,鱼贯而进”,还有一个说法:邓艾身先士卒,用毛毡裹身滚下山坡。邓艾偷渡的阴平斜径,算不上是一条能正常通过的道路,至少马是过不去的。但也正因为此处太险,蜀汉没有在这里设防,导致蜀汉亡国。自古蜀道难,难于上青天。邓艾得知成都空虚,姜维主力均在剑阁,于是采取奇袭的战略,绕开战略要地剑阁,率军翻越崇山险境阴平,直取成都,来个中心开花的战木。这一招还非常揍效,找到了蜀军战略上的弱点。

阴平险地,在诸葛亮在时,诸葛很小心,仍派兵把守,守军多时也达千余人。诸葛去世候,因地势险恶,没引起后人的注意,没有了守军。这对采取奇袭的功艾来说,确实是天赐良机,处于险地而无险,只要克服恶劣的自然险境,就能达到战略目的。这种走险境而达到取胜的战术,古今战史上均有。长征中的红军过草地,顺利到达吴起镇。《林海雪原》中小分队跳越鹰嘴石奇袭了匪巢奶头山,翻越攀蹬绝壁厓攻下了威虎山。都是从对手万没想到的地方作为突破口,取得战斗胜利的。

邓艾能灭掉蜀国的原因还有:后主刘基夲上是一个心无大志,更无斗志、贪图享乐听信chanh言的人,诸葛在时还尚可劝谏,诸葛去世后便无所忌弹了。诸葛、姜维的几次北伐都是他听信奸言而无功而归。

邓艾攻取成都的战争中,还得于蜀国的主力远在剑阁和其它地方,城内只有两三万人,没什么猛将。即便姜维等回师参战救援也是远水解不了近火。邓艾这个中心开花的战法凑效了,取得了成功胜利。

有关邓艾走阴平,取成都的情况,可看《三国演义》第一百一十七回。

谢谢邀请!

刘基应为:刘禅。厓应为崖。致歉!

这对于任何一个统帅来说,都是很艰巨的任务。那么他是怎么完成这项不可能完成的壮举的?

公元263年,邓艾和主帅钟会沟通后,他另辟蹊径,准备独自带领偏师,绕道阴平,绕过在剑阁的姜维大军,到达益州腹地,灭亡蜀汉。他挑选3万精兵,带着足够的干粮及攀爬绳索,向阴平进发。没行一百里,他就留下3000兵马安营扎寨,到达最后一道天险摩天岭时,邓艾只剩下2000疲惫不堪的士兵。他们被这道天险阻挡,无路可走,都感到绝望了,相拥而哭。

此时,邓艾先用毛毡自裹其身,先行滚下去,作为表率,剩余大军依次从此滚下去。邓艾带领2000士兵,顺利度过摩天岭后,经过短暂修整。如他们短暂睡觉,保证充足睡眠,饱餐战饭,方才向江油进发。

演义中是这样描述的:邓艾取了江油,遂接阴平小路诸军,皆到江油取齐,径来攻涪城。

这时,邓艾的军队数量超过3万人,即他在阴平的3万精兵加上江油新归附的军队。江油军队有多少,没有记载,估计几千人是有的。

蜀道之难,难于上青天是不错,可是难也不代表做不到,只要你付得起代价。

邓艾能灭掉雄据益州四十年的蜀汉绝不是偶然,而是有内外两方面的原因。

外部原因

公元263年,司马家已经除掉了曹髦,另立曹奂为帝,外部淮南三叛已定,国内无事。司马昭也看准了时机,在当年发动了三路大军,开始了灭蜀之路。三路大军和姜维进行了数场大战,汉中全线丢失,姜维退保剑阁。剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。魏军无法发挥机动和兵力优势,双方陷入了拉锯战。而这时候的征西将军邓艾提出了“偷渡阴平”的计划:以精兵绕过剑阁,直取涪县,西制剑阁,南迫成都,逼姜维回军救援成都,钟会大军就可以长驱直入了。

可见邓艾此举就是玩命,阴平小道七百余里毫无人烟,山高谷深,凶险至极。邓艾军队经过了高强度的行军之后,终于抵达了江油,迫降江油守将,和蜀汉最后的生力军战于绵竹,斩杀诸葛瞻等人。至此,成都前面就是邓艾气势正盛的奇兵,邓艾之后是姜维守军,姜维之后就是钟会大军了。

所以蜀汉灭亡的外部原因就是曹魏内部已经达成了一致的目标,加上邓艾、钟会等人铁了心要攻下成都,灭亡蜀汉,而邓艾更是以命来下注。狭路相逢勇者胜,对方气势比你强,就算装备军队不如你,也能取得最终的胜利。

内部原因

正所谓坚固的堡垒都是从内部攻破的,蜀汉政权也是如此。虽然在邓艾攻克绵竹之际,蜀汉还是占据着很大优势的:姜维大军已正在回援;成都西边守卫力量尚在;都督罗宪据守江州,防卫东吴;猛将霍戈正率领南中六郡大军前来支援;成都周边险要的关隘还有很多没被攻破;蜀汉大军主力尚在。

可就算外部如此多的优势摆着,成都方面依旧还是投降了邓艾,为什么呢?难道是刘禅在成都呆久了想出去走走?不,因为当时的成都早就丧失了斗志,唯一的军事力量诸葛瞻已经死在了绵竹,荆州、东州势力或死或消,益州士族已经抬头了。

有一个细节可以说明这个情况:刘禅在邓艾兵临城下的时候,曾经召开过紧急应对会议。可会议上居然没有一个支持坚守,而是逃跑。不同的是:一派说逃亡南中,一派支持逃亡东吴而已。当时掌权的益州士族,他们心里就一个念头:只要你们刘家不要再呆在成都就行,管你投降还是逃跑。而最后是光禄大夫谯周力排众议,提出了第三种建议:投降曹魏。

虽然我们不能知道谯周当时的想法,也不能肯定当时成都里的实际情况,但刘禅最后也是保全了性命,做了安乐公,成都居民也免了一场屠城。从某个观点来看,谯周虽有罪于蜀汉,但有恩于蜀民。

蜀汉政权就这样在外有强敌,内无斗心的情况下被灭亡了,国祚四十二年,三国局势也正式开始趋于一统。

本文作者/狐史首丘:主写三国,次写明清,其余百度,然后乱编,喜欢点赞!

邓士载自幼喜读兵法,游览名川大山,喜欢排兵演阵,所以善于战时利用地形地势。

从阴平道绕过剑阁入蜀,并不是脱离实际的想法。阴平道上本来就有栈道,只不过被烧掉了。既然可以修建栈道,就证明此路可通蜀中。

最困难的其实是无人像邓艾那样有胆量去尝试。毕竟这条路很险峻,而且要带领3万军队通过阴平道,难度也非常之大。

选择此路,如不能获不世之功,就会丧失一世英名。

邓艾的见识、胆气俱在众人之上,果断谏言,努力实现,终使三国鼎立之势瓦解,天下一统曙光初现。

刘备与诸葛亮做梦也没想到自己一生操劳的心血,却被刘禅黄皓等一群混蛋毁掉!姜维本曹魏降将,他一家本属羌族后裔,诸葛亮在公元228年北伐曹魏,趁其关中空虚,出兵祁山,以卷席之势,一举夺取天水南安安定三郡,姜维归降蜀汉,被任命为仓曹掾,加奉义将军,当时他只有27岁,之后他为蜀汉屡立战功!诸葛亮死后,姜维避祸去沓中屯田!到了262年,魏将司马昭分兵三路向蜀汉进攻,一路由邓艾率兵三万自狄道指向沓中,以断姜维后路,另一路由钟会统兵十多万人,从斜谷取汉中,没想到邓艾走阴平一带僻静小道,绕过剑阁天险,直趋江油涪城,守将马邈投降,邓艾得到充分粮草补给,休整几日后,率兵攻破绵竹,成都无险可守,刘禅派人献玺投降,这样由公元221至263年刘备称帝到刘禅投降,经历42年多的蜀汉政权寿终正寝!蜀汉之亡名为天命实乃人事,由于刘备诸葛亮等人重用荆州士人,蜀地士人倍受打击!两者有不可调合的矛盾!连年征战民生凋敝,百姓人人皆有怨言,人民只想过幸福美好的生活,你跟他们讲匡复汉室的重大政治意义,那一点用也没有!

秦王李世民的军师是谁

刘备鞠躬尽瘁死而后已的诸葛亮,朱元璋有远超三分天下、并终究一统江山的刘伯温,唯独李世民像是在单打独斗。其实这是一错觉,因为李世也有徐茂公为其献计献策。

的确,在唐朝的统一战争中,相比较太子李建成、齐王李元吉而言,无疑秦王李世民的功劳最大,但如果没有徐茂公的全心全意的辅佐,李世民的功成名就之路,绝不会那么的顺风顺水。不过,李世民深谙驭人之术,又具领导才能,所以一个劲的往往自己脸上贴金,别人也看不到异样之处。这样一来,尽管徐茂公很有本事,但好像不怎么出彩,原因就在于此。

徐茂公,又称徐懋公、徐世勣、李世勣、李勣,从名字的变化上足可看出他一生的复杂经历。徐茂公早年与单雄信、秦琼、程咬金等人交情甚好,因此也有贾柳楼四十友结拜一说。时逢隋末天下大乱,后来兄弟几人就一起上了瓦岗寨,特别是在徐茂公的建言献策之下,使得翟让在瓦岗寨站稳了山头。并由最初只有上千人的鸡鸣狗盗、打家劫舍的一帮乌合之众,发展成为一股声势浩大的反隋力量。

不久,因参与杨玄感造反失败而走投无路的李密也来到了瓦岗寨,翟让主动让贤。李密采用徐茂公的诱敌深入之计,在荥阳东北的大海寺全歼农民军的克星、隋将张须陀。后来李密又在徐茂公的谋划之下先是战败王世充,后又攻取洛口仓,并利用占居粮食的优势,速迅将兵士扩大到20余万之众。不过,最终李密因决策失误,先是大战宇文化及率领的骁果军,致使实力被严重削弱,后又被王世充趁势击溃,上演了一个真实的鹬蚌相争渔人得利的悲剧。

瓦岗寨陷落后,徐茂公正式加入李唐阵营,从此追随李世民,平王世充、灭窦建德、击宋金刚、败刘黑闼、驱逐突厥人。由于功勋卓著,唐高祖李渊特赐徐茂公“李”姓,因此徐茂公改名李世勣。李世民即位后,又改名李勣,名列大唐凌烟阁第二十三位。

徐茂公一生辅佐李渊、李世民、李治等三代帝王,不仅在武德年间立下赫赫战功,而且在贞观年间先后灭薛延陀,随李靖灭东突厥,随李世民出征高句丽等,建功无数。高宗李治在位期间,徐茂公再征高句丽,并最终灭掉高句丽,完成了李世民未了之心愿。因此,徐茂公也有大唐第一军师之称。

感谢朋友们的点赞、关注!欢迎发表不同看法!

李世民年轻便展现了极高的军事天赋,唐朝建立后,李世民先后率部平定了薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等军阀,在唐朝的建立与统一过程中立下赫赫战功。后期的在对外战争上,李世民做为帝王遥控全局,唐朝军队将东西突厥、吐谷浑、高昌、安西四镇、漠北薛延陀等全被消灭。

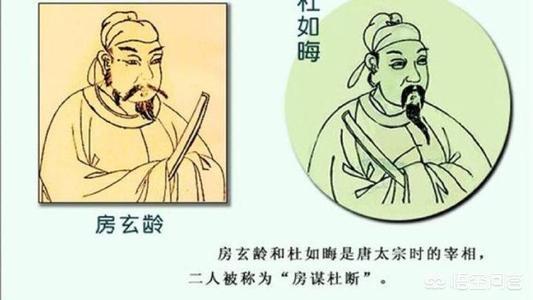

能取得如此成绩,并非是李世民一个人的功劳,在他的身后有一批文臣谋士,其中房谋杜断最为有名。

房玄龄(579年—648年8月18日),十八岁,举进士出身,授羽骑尉、隰城县尉。晋阳起兵后,投靠秦王李世民后,积极出谋划策,典管书记,选拔人才,成为秦王府得力谋士之一。

杜如晦(585年—630年),晋阳起兵后,成为秦王李世民幕府谋臣。跟随李世民平定薛仁杲、刘武周、王世充、窦建德叛乱,积极运筹帷幄,为时人所敬服。文学馆建立后,以为从事中郎,为秦王府十八学士之首。玄武门之变时,联合房玄龄参与策划,同居首功。

房玄龄善于谋划,杜如晦处事果断,并称“房谋杜断。杜如晦与房玄龄经常跟随李世民征伐,出谋划策,运筹帷幄。军队里的事务很多,杜如晦拿到手上,即刻分析决断,非常迅速。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号