《舌尖上的中国》哪一集最好看

我是娱乐领域创作者,希望我的回答能帮助到您

舌尖上的中国的第一季第六集6五味的调和中介绍了川菜。

四川盆地气候潮湿,多阴雨,住在这里的人,正需要辣椒的刚猛热烈。在川菜中,无论是作主料、辅料还是作调味料,辣椒都是宠儿,它给川菜烙上鲜明的印记。

辣椒和花椒,是万能又霸道的神奇调味品。无论何种食材,用这两种调味炮制,入口后舌尖泛麻、满头涨汗,这种通体舒畅、过瘾爽快的感受,是其他菜系不能给予的。

中国烹饪,既能像麻辣的川菜一样如此凶猛地侵略我们的味觉,也能润物细无声地让我们的舌尖领略鲜味的美好。

希望我的回答能帮到你,望采纳,如果你有更好的意见,请留下你宝贵的留言!

2000年《舌尖上的中国》第一集最好看。

The first episode of "China on the Tongue" in 2000 is the best. The first episode of "China on the Tongue" in 2000 is the best.

《舌尖上的中国》第三季的收官之作——《合》,节目组的想法是“融合”为主题,体现了中国人民在南北融合,东西交汇的进程中对食物进行融合以及创新。

既然是融合,从字面上一看,应该是各种食材融合在一起产生的美食,或者不同地方的美食融合在一起产生一道新的美食。但实际上,一集看下来,只有最后的江西火锅和广东盆菜体现到了融合这一主旨。我们却看了一大半,发现看的只是辣椒和大白菜的发展史。

传统川菜与辣椒和融合,确实是一个很好的切入点,但是节目组应该呈现给大家的是川菜与辣椒融合后的各色美食。而我们看到的却是四百多年前江浙地区辣椒用于观赏,如何西迁流转至贵州、四川,与当地人民产生“相濡以沫、患难与共的情谊”,如何开启自己在中国菜中的“食材生涯”,如何让四川人离不开辣。

大白菜也是这样,菘菜是如何通过京杭大运河北上,又杂交成大白菜,被东北人做成酸菜。我们想看的是大白菜与其它食材融合后的美食。而不是大白菜的前世今生,更不可理解的是,东北人做酸菜又花费了大量的篇幅。看了一集,一点也不觉得饿,有时候甚至觉得看不下去了。

饮食文化固然重要,但《舌尖上的中国》已经烙上的美食节目的印记,现在却又开始讲述美食背后的一点一滴,选取的有些食物甚至算不上美食,这个转变是大家无法接受的。

俗话说,没有期望就不会失望。大家已经搬好小板凳坐在电视前等待着各色美食的诱惑,却听了一集又一集的故事。失落之余,还是希望节目组能重视观众的口味,让舌尖轨道它原来的轨道上吧。

第一季还行,往后越来越差劲!好似就怕观众看明白一样,把几道美食从食材到烹饪的过程分成许多个小段,然后揉在一起播放,一会在广东介绍甲的情况,接着就是在黑龙江介绍乙的情况,再是在西藏介绍丙的情况,然后再交替着播放下一段!等都看完了,你得自己把这断断续续的几段接起来才明白这道美食的整个情况!让人看的不胜其烦!!

你们觉得舌尖上的中国第三季好看嘛

白天又看了一遍第一季,没有对比就没有伤害,对比之下,发现了几个让我对第三季爱不起来的原因:

1、最主要的原因是节奏问题,节奏乱了体现不出美感。节奏问题出现在镜头剪切、解说语气语速、拍摄的人物状态上,一切都有一种匆匆忙忙、慌张赶路的感觉。镜头剪切缺少艺术手法,该给长镜头的时候不给,同一素材缺乏变化重复出现;解说方面,这一季李老师的解说语气既匆忙又冷淡,完全没有“饱含深情”;拍摄的人物内容也是慌张匆忙,给美食的镜头局促又紧张,给不相关的剧情时间冗余又拖沓。

2、虽然逼格在升高,但质感没有跟上来。第一集和第三集拍了好多“名厨”和“艺术家”,但给我的感觉是场面和气势的牛逼,而不是专业性的牛逼。第一集的那个盘子设计师,在面对一个陶罐,说的什么“这个就是要有这种气出来,这种气出来才有力量出来”,拿着盘子在餐厅里说“这个是有生命的,它不在是个单独的个体,与环境融合起来,他是一个整体”,这种匪夷所思,天马行空的表达方式,自然而然与普通人拉开了很远的距离,你在装逼的那一头,我在土鳖的这一头,excuse me?你在说什么? 另外,片中出现过多次名厨训斥手下或学生的镜头,可能这是现实中的常态,但这就真的体现编导的功力了,哪里都是社会,无处不是江湖,片子在何种情景下展现哪一面,是对编导的考较,我不认为美食主题与训斥这种激烈冲突的场景是匹配的。

3、文案烂,是真的烂,真的真的烂。这一点我再也不能假装我是个文明人了,很有辣么几段话,让我感到像吃了苍蝇一样的膈应。“爱,就是最好的调味品”,“一村人坐在一起,守着地老天荒”………………what the fuck!高中作文的时候我就已经不写这种疯话了……

谢谢邀请!我正好是舌尖上的中国系列纪录片的最忠实的粉丝,从2014年开始,每年春节将近,我都在期待舌尖上的中国第三季的播出。念念不忘,必有回响。经过三年多的等待,终于在 2018年的春节等来了姗姗来迟的第三季。

32月19号,我怀着极其亢奋的心情第一时间撸了第三季的第一集。说实话,有点小失望,如果说第一季是惊艳,第二季是惊喜,第三季就有些惊吓了,可能是自己对第三季的期望值太高了,这种理想与现实的落差一时接受不了。

我为什么喜欢《舌尖上的中国》系列纪录片,因为它讲述的不仅是美食,更有美食背后的故事,把中华民族的文化根源,历史传承,处世哲学,伦理纲常通过美食这一载体呈现出来。让美食在满足口腹之欲时,更成为红尘世事的桥梁。

回到主题,第三季到底好不好看?其实我觉得如果不跟前两季进行横向对比,单独拎出来,第三季其实是值得一看的,毕竟是央视是花重金打造的优质IP。

如果您是个挑剔的观众,非要跟前两季进行对比的话,第三季确实有很多不尽如人意的地方。

第一:主创团队的大换血,让第三季整体风格跟前两句有所差别,这点可能会让很多老观众不太适应。

第二:影片的整体剪切显得比较凌乱,经常给人一种东一榔头,西一棒子的感觉。特别是美食以及美食创作者的关系不像前两季那么紧密而富有逻辑。

第三:感觉第三季对美食的挖掘缺乏深度,对美食文化之间的探讨也是点到为止。

这是我对第三季第一集的一点不成熟的小意见,个人意见,纯属参考。因为对它爱得太深,所以对他期望太高。希望《舌尖上的中国》这个系列可以一直做下去,将中国的传统饮食文化传播到全世界去。

你们觉得舌尖上的中国第三季好看嘛?

所谓各花入各眼,舌尖上的中国的出现可以说是把国产纪录片推向了一个小高潮,之前虽然有故宫这样的经典影片在,但是在市场号召力上可能并没有舌尖上的中国大。艺术感虽有,可商业性不足,从收视率上来看,舌尖上的中国三一开播就赢得了不小的收视率,虽然换了导演也不影响作品,沉寂了四年,舌尖上的中国三究竟如何?

《舌尖3》一经播出便掀起收视狂潮,实时收视达到1.8左右;同时迅速抢占微博热搜榜单,同名话题掀起“舌尖上的新高潮”,时隔四年舌尖上的中国依然风头不减。如果说前两集是教你如何吃,立足于美食本身,第三季则是将目光瞄准食物背后的人文故事,致力于从历史演化过程中探究美食的迁徙与融合,想要讲清楚:中国人是如何一点点吃成今天的样子。因为有了前两次的作品,难免会有观众审美疲劳,

这一下也拓宽了观众的审美因素。舌尖上的中国三由三个主题构成:“器具”、“小吃”、“宴席”、“食养”、“厨人”、“点心”、“节气”和“融合”。每个器具、每道美食背后,都有一群为此努力了大半生的人,而他们的故事看似寻常,却又是当下最为稀缺的存在。舌尖上的中国三就加入了更多的采访元素,就是要把每个器具每个美食后面的故事讲明白,加入了更多的人文的元素,这可能是和前两季不同的。

舌尖上的新年为什么看不了了

具体原因没有公布,但是一些资源网站可以看,比如6080影视。《舌尖上的新年》是由陈晓卿担任艺术指导,陈磊、邓洁、李勇联合执导,李立宏解说的一部关于部分地区中国新年的美食纪录电影。影片于2016年01月07日在中国大陆以2D格式上映。该片讲述了在新年前后中国大部分地区关于美食的习俗。

因为节目内容存在争议。

1. 舌尖上的新年旨在展示中国各地一些特色美食和习俗,但在一些场景中存在技术加工、夸大事实的情况,引发了争议。

2. 面对观众的质疑,制片方选择了下架,让大家有更多时间去思考这个问题,对于这样一个重要的文化传媒节目,确实需要更高的标准和更严格的审查。

2022疫情期间,支持走亲访友吗

疫情期间,响应政府的号召,备足美食,一家老小,抓住良机,尽享天伦之乐,春期间,尽量少串门,不聚集;微信电话网络联络感情,互相祝福。配合上级做好自身的防疫工作,不给国家添乱。静待春暖花开时,新冠彻底降服时;再相聚友情亲情。

春节是我国的传统节日,走亲访友那是春节活动的必选项目,因此人口流动性非常大。以前利用这个节日,看望老人,与朋友联络感情,扩大交往面,对以后的发展很有帮助。从2020年开始,因为有疫情,人们也接受了居家过年,电话拜年问候的新形式,所以,非必要不出门。

走亲访友就免了吧,但是回农村的家还是必须的,不然的话,九十多岁的双亲在心里能有多失望?

“父母在,不远游”,其实是本人并没远游,距离二百多公里的路程,开车不用半天就到了,春节这么重要的节日能不回去吗?这事儿没法纠结了,只能回去!

防疫很重要,亲情也重要,没有疫情风险的地区,只要是提高警惕、做好防护措施,问题应该是不严重。

什么事情都不能搞一刀切,具体事物具体对待,才是最好的解决方法。

2022年疫情期间,走亲访友要看疫情的发展。今年春节期间又适逢冬奥会,北京还是别串门了吧。

低风险地区,人口密度稀少些的还是能走亲访友。毕竟,春节期间走亲访友是一种乐趣和机会。

不支持,防疫期间还是少走动为好,不给国家添乱,不给自己找麻烦,现在是每个人的防疫意识都很强,你贸然去人家了,弄的人家接待不接待,接待你吧,弄的人家心里不舒服,不痛快,不接待你吧,你会说人家一点脸面都不给你,亲戚朋友来了家门都不让进,还是要响应政府的口号,非必要不外出,现在谁家也不缺吃缺喝,通迅这么发达,实在想念了,可以视频聊天,真的是有急事用钱了,微信支付宝都可以转账,2022年有疫情的地方,国家和当地政府及人民付出的多么大的财力,物力及人力,目的还不是为了人民好,让大家平平安安的过日子,政府的做法是正确的,一切行动听取政府的安排就对了,自己不要一意孤行,那是对自己,对家人,对其他人是不负责任的,更对不起人民政府的努力付出!

我认为疫情期间是不支持走亲访友的。提倡呆在家里少聚会少窜门,出门要注意带口罩,,为了自己,为了家庭,为了别人,为了社会,奉劝大家疫情期间尽量避免亲访友了,可以采用方式打电话视频聊天等等。

疫情期间是不支持走亲访友的。提倡呆在家里少聚会少窜门,出门要注意带口罩,走亲访友还要出示健康码,量体温等,为了自己,为了家庭,为了别人,为了社会,奉劝大家疫情期间就不要走亲访友了。

疫情期间是禁止走防亲友,或者是人多聚在一起的。这个天天新闻联播都在宣传,你不知道哇。到处窜门一旦感染了病毒,你连命都不要了。同时你不知道还要连累多少人。因为疫情传播速度极快,而且一旦沾上了很难彻底治好。到处乱跑传播疫情,故事有疫情不报的人,是要负法律责任的。我们哪里有好几个结婚的,都取消了婚礼计划,响应党和号召,支持政府抵抗疫情。也为自己的人生安全着想。现在正是疫情爆发季节,全国各地好多地方,都不同程度的出现疫情。大家一定要做好防护措施,勤洗手,勤换衣服,室内经常保持通风。出门时一定要佩戴好口罩,配合地方政府,做核酸检测。尽量做到少走防亲友,少聚会,毕竟人的身体健康才是最重的。不能拿自己的生命开玩笑。平时尽量多运动跑步,做健身操,或者是练练瑜伽也是不错的选择。坚持锻炼身体,拥有强壮的身体,也是能够阻止疫情传播的。新年已经来了,祝大家身体健康,万事如意,财源广进,福寿安康。

春节美食和习俗众多?怎么用英语介绍呢

谢谢悟空邀请。

我是英语老师,每年都布置学生写关于春节的作文,我来综合一下他们的答案。

春节是中国传统节日,它的来源有几种说法,最常见的有两种。一种是起源于殷商时期年头岁末祭神祭祖活动;另一种是古时的传说,村庄里出现了一种叫做“年”的怪兽,它们伤人伤动物,最后人们用鞭炮、红色等赶跑了这种怪兽。

每一年春节的饮食和习俗就跟这两种说法有关。中国地大物博,民族众多,各个地方庆祝春节的美食和习俗都不一样。

用英语介绍美食和习俗,先了解汉语对应的说法。

1、春节必吃的三种食物:饺子、汤圆、年糕。北方初一吃饺子,南方吃汤圆。南北方很多地方在过年期间吃年糕,寓意“年年高”。

During the Spring Festival, three kinds of food are usually served. They are dumplings (jiaozi), sweet dumplings and sticky rice cake.

On the first day of the Chinese New year, people have jiaozi in north while sweet dumplings in south. As well, they eat the sticky rice cake which symbolizes having a higher position for jobholders or becoming taller for children.

1.美食和习俗的名称要介绍准确;

2.讲清来源和传承,包括时间、地点及涉及地域;

3.特别要突出它们的特点,以及有哪些精彩的家喻户晓的故事,讲出它们的历史感和文化意味;

4.讲好美食的营养价值以及习俗的社会文化意义。

The traditional Chinese new year, also called the Spring Festival, is the most important event for Chinese. For the preparation of it, we will do plenty of things, for example, to kill a pig and store its meet for the midnight dinner, to make some unique food on the new year's eve and so on.

The new year's eve is the end of the year in the chinese lunar calendar, we call it Da Nian San shi and the night Chuxi. On this day, we will stay up until the midnight and have a wonderful dinner with all family members. Before every meal during the day, we will light some firecrackers, which will drive away the bad luck. And the very typical food for the Spring Festival is the dumpling, which meaning is get-together. On the start of new year, we will worship the ancestors and visit the relationships.

时间紧迫,没怎么检查语法。有写错的地方,欢迎大家指出来。谢谢。

如今过年是年味儿越来越淡了,人们欢不起来了,这问题到底是出在哪儿了呢

纪录片《舌尖上的新年》里面有这么一句话:“年味越来越淡,只因随着生活水平的提高,年夜饭失去了吸引力。母亲每到过年就抱怨,吃什么呢?你们想吃什么呢?儿女们都说随便,您随便做。只好年年依旧。”

对于这句话,我们都深有体会。虽然我现在还没有到事事怀旧的年龄,但是我看见某样很普通的东西,比如皮蛋的时候,常常会说,哎呀,这样东西以前只有过年才吃得到,还要用线勒成一片片的。还记得过年的前面,妈妈会在走廊里架起柴火炉子炸肉丸。剁肉、绞肉上浆,需要全家人一起上阵。第一锅肉丸子出锅的时候,小孩子们就在旁边偷吃,妈妈假装没有看见。那种肉丸子是我这辈子都不能忘记的美味。

现在已经没有什么东西是只有过年才吃得到了,只要想吃,随时就可以去买。哪怕是肉丸子也可以每天买来吃。

新衣服也是。小的时候,过年是一定要穿新衣服的。不管家里的日子过得富不富裕,家长一定会在春节给小孩子们准备一身新衣服。穿的时候会小心翼翼的,千万不能放鞭炮炸了个洞。而现在,孩子们每一季都会有好多的新衣服,过年的那一套已经没有了期盼。

生活水平的提高,我们已经感受不到年夜饭和新衣服带来的喜悦。而仪式的简化,也让过年的味道淡漠了许多。

鞭炮是不能再放了,除夕夜和迎财神都在静悄悄的度过。都住在楼房,过年也不用贴春联和窗花了。孩子们也不用家家户户的去拜年了,亲戚朋友一起在酒店聚一餐就行了,给长辈磕头更是免掉了。远在他乡的游子平时微信发发,朋友圈看看,也不一定要在过年赶着春运回家了。

这一切传统仪式的精简无疑也淡化了年味。

好遗憾现在的小孩子们不能像我们小的时候那样,度过一个虽然贫乏却充满年味的春节了。

我想是因为生活水平提高了,小时候过年才有的,平时都司空见惯了,所以过年逐渐丧失了它的独特性和吸引力。第一,年夜饭吃什么。小时候过年农村才杀猪,有新鲜的猪肉吃,除夕才舍得吃一顿饺子,而现在,平日里大家大鱼大肉吃惯了,年夜饭吃什么成为一个大问题。第二,晚会演什么。人们获取信息的方式越来越多元化,选择越来越多,品味,价值观悄然改变。小时候看晚会,会觉得电视机里的人穿着时尚,妆容精致,表演精彩,而现在往往满足不了年轻人的口味,唱的都是一些正能量,有关过年的歌,很难引起共鸣。总之,当物质生活水平提高的同时,人们的精神生活有了更多需求。在我看来,过年的确不像小时候那么让人欣喜了,可以买一套新衣服穿,但是还是期待着过年, 盼望着一大家子人聚在一起的时光,那种快乐的心情是由内而外的,共聚天伦之乐。

我出生于60年代,那时候人们的生活水平不高,物资缺乏,买布需要布票, 就连买块豆腐都需要凭票供应。小时候,盼着过年, 感觉过年真好,年味真浓,买新衣服穿,吃平时吃不到的好东西。现在大家的生活水平越来越高,物资丰富,平时的生活就像小时候过年, 衣服想买就买,东西想吃就吃。生活在互联网时代,足不出户、动动手指,吃的、喝的、穿的全都送货上门。感觉年味是越来越淡了。

对于这个问题,我感觉现在的生活天天像过年。吃的,喝的,穿的样样都不缺。哪像以前想吃顿水饺还要等到过年,想穿件新衣服也要等到过年才捞的着。所以以前的人们对于过年那种盼望就特别的浓,而现在的人们生活水平这么高,平时的吃,穿,用和过年也没有什么区别,所以现在的人们对于过年就没有那种期盼了,也就感觉不到那种兴奋了。

以前没有邓小平改革开放之前,经济的落后,让现在60多岁的人都会记得,他们当时的生活水平很低的。

吃点猪肉也许要等到过年时才吃到吧。包顿猪肉饺子是过年的事情,更不要说穿新衣服了,所以说当时那个年代很是盼望过年。

现在的社会是,高楼大厦,丰衣足食家家有汽车,更不用谈及生活。现在的生活可以说天天过年,吃的喝的都不是问题了。

现在的社会飞速发展,人们都过上了幸福安康的日子,尤其生活水平的提高,让现在的人没有盼年的欲望。这就是人们对过年欢不起来的原因。

《舌尖上的中国》中有哪些美食令你印象深刻,隔着屏幕都咽口水

舌尖上的中国是一部很好的纪录片。该节目主题围绕中国人对生活和美食的美好追求,用具体人物故事串联讲述各地的美食文化。

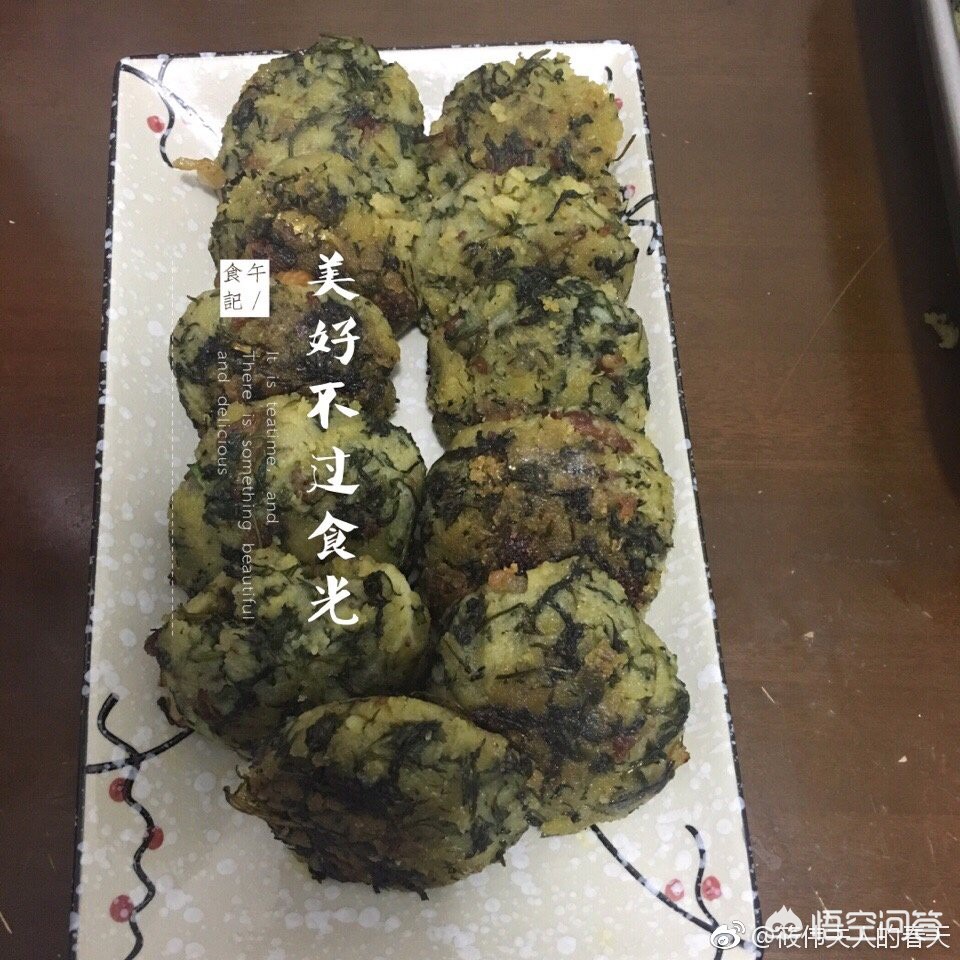

要说起印象最深的还是蒿子粑粑 六安特色美食,以蒿子 米粉 腊肉作为原材料。口感香脆 味鲜色美 ,在六安民见以每年农历三月三吃蒿子粑粑,可以巴魂。每到这个季节家里的大人就开始忙活捡蒿叶 用咸肉开始制作。刚出锅的蒿子粑粑软软糯糯 咬一口特别鲜美。有股淡淡的清香味道,听当地的老人说 古时候人们住在山上,为了防止毒蛇的入侵 当地人就做蒿子粑粑放在蛇洞门口 ,毒蛇吃了就会死去,这种风俗叫扎蛇眼。后来当地的人民上山砍柴 就会吃蒿子粑粑,据说吃了会防止毒蛇咬伤。

哟哟鹿鸣 食之也蒿就是对蒿子粑粑的一种文字记载,甚至可以追朔到诗经!所以蒿子粑粑是不仅是一道美食 也是承载着当地文化

下图是我自己做的蒿子粑粑!非常好吃 😋

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号